この論文では、6MWTの距離だけに頼らず、酸素使用量やSpO₂、呼吸困難感を加味することで、IPF患者のリスクをより正確に層別化できるスコアを提案しています。

Steven D. Nathan, et al. Development and validation of a predictive 6-minute walk score in patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. European Respiratory Journal 2025.

はじめに

特発性肺線維症(IPF)は予後不良で、疾患の進行スピードも人によって大きく異なる難治性疾患です。

従来、IPFの重症度や予後評価には「FVC(努力性肺活量)」が使われてきましたが、これは肺の容量しか反映しておらず、運動耐容能や呼吸困難感など、患者さんの実際の「生活機能」を捉えるには限界があるのです。

6分間歩行テスト(6MWT)は患者の運動耐容能を簡便に評価でき、IPF患者の死亡率とも関連することが知られています。

でも、このテストでは「距離」だけでなく、歩行中の酸素飽和度(SpO2)、酸素流量、呼吸困難感(Borgスコア)など、他にも有用な指標が得られるのです。

本研究は、これら複数の6MWTパラメータを統合し、IPF患者の予後をより正確に予測できる「ODDSスコア」を開発し、外部コホートで検証した研究です。

背景

6MWTは患者の機能評価法として使用されており、間質性肺疾患の臨床試験でもエンドポイントとして活用されてきた。

ISABELA試験は、IPFに関する二重盲検ランダム化比較試験であり、標準化された6MWTプロトコルが導入されていた。

本研究の目的は、6MWTで得られる各種パラメータを組み合わせて、臨床現場で簡便に活用可能な複合予測スコアを作成することである。

方法

ISABELA試験で収集された6MWTの各パラメータと死亡・呼吸器関連入院までの時間との関連を解析し、これらを1つの複合スコアに統合した。

さらに、外部コホートを用いてスコアの妥当性を検証した。

結果

解析対象は1251例で、48週以内に83件の呼吸器入院と21件の死亡が発生した。

多変量解析により、

- Borg呼吸困難スコア、

- 酸素流量、

- 最低SpO2、

- 6MWT距離

の4項目が予後の独立した予測因子とされた。

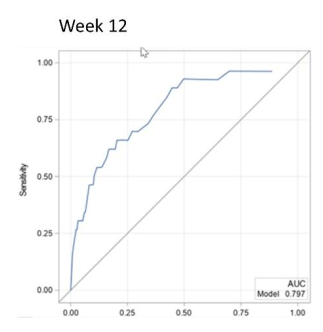

これらを基にODDS(酸素、距離、呼吸困難、酸素飽和)モデルを作成したところ、12週、24週、48週においてAUCはそれぞれ0.797、0.781、0.766と高い予測性能を示した。

外部検証コホート(N=295)でも同様の精度(AUC: 0.758; 95% CI: 0.688–0.825)が確認された。

結語

6MWTで得られる複数の変数を統合することで、IPFの予後予測精度が向上する。

ODDSモデルは、臨床現場や臨床試験において有用なリスク層別化ツールとなり得る。

勉強したいと思います!!

なにがわかったか?

ODDSスコアとは?

ODDSスコアは、以下の4つのパラメータを組み合わせた「100点満点」の予後予測スコアです。

| 項目 | 意味 | 重要度(点数への影響) |

|---|---|---|

| O(Oxygen flow rate) | 歩行時の酸素流量 | 高いほど悪い(最大28点) |

| D(Distance) | 6分間歩行距離 | 短いほど悪い(最大34点) |

| D(Dyspnoea: Borgスコア) | 歩行後の主観的息切れ感 | 強いほど悪い(最大19点) |

| S(SpO₂ nadir) | 最低酸素飽和度 | 90%未満で悪化(最大19点) |

具体的なスコア付け方法(例付き)

以下の表は、各項目のカテゴリと得点(論文 Table 2 より)です:

| パラメータ | カテゴリ |

|---|---|

| Borgスコア | 0–2 → 0点 2–5 → 3点 >5 → 19点 |

| 酸素流量 | 0–2 L/min → 0点 3–6 L/min → 28点 |

| 歩行距離 | >450m → 0点 350–450m → 15点 300–350m → 26点 <300m → 34点 |

| SpO₂最低値 | ≥90% → 0点 <90% → 19点 |

【スコア計算例】

患者A(比較的良好な例)

- 6MWT距離:410m → 15点

- 歩行時酸素:2 L/min → 0点

- Borgスコア:4 → 3点

- 最低SpO₂:91% → 0点

▶️ 合計:18点(低リスク)

患者B(リスク中等度)

- 6MWT距離:320m → 26点

- 酸素:4 L/min → 28点

- Borgスコア:6 → 19点

- 最低SpO₂:88% → 19点

▶️ 合計:92点(高リスク)

ODDSスコアとリスク分類(ISABELA試験より)

| スコア範囲 | 臨床的意味 | 48週以内のイベント率(死亡or入院) |

|---|---|---|

| 0–33点 | 低リスク | 2.9% |

| 34–66点 | 中リスク | 12.7% |

| 67–100点 | 高リスク | 30.9% |

※出典:Supplementary Table S5より

ODDSスコアの活用イメージ(外来での例)

🧑⚕️「この患者さん、ODDSスコアが70点超えていますね。1年以内の呼吸入院や死亡のリスクが30%以上あります。抗線維化薬の早期導入を検討する方がいいかもしれません。」

つまりどういうことか?

この研究では、従来6MWTの「距離」に重きが置かれていたことに対し、他の変数(SpO₂、酸素使用、呼吸困難感)も加えることで、予後予測精度が向上することが明らかになりました。

臨床試験や診療現場でのリスク層別化ツールとしての有用性が期待されます。

ただし、限界もあります。ISABELA試験の登録基準が厳しく、酸素需要の高い重症例が除外されていた点や、アウトカムが「死亡または呼吸器入院」であり、純粋な死亡のみではなかったことが挙げられますね。

今日からの診療にどう活かす?

ODDSスコアは、外来診療の場で簡単に活用できる予後予測指標として有用です。

たとえば、初診時に6MWTを実施し、ODDSスコアが高い場合は早期に抗線維化薬の導入や肺移植評価の検討につなげられるかもしれませんね。

さらに、臨床試験では「ODDSスコアによる層別化」を行うことで、被験者の均質化やアウトカムの解釈性向上にも役立つ可能性があります。

おまけ:AUC(曲線下面積)ってなに?どこを見ればいいの?

AUCとは?

AUCは、「Area Under the Curve」の略で、日本語では「曲線下面積」と訳されます。

例えば、病気になるかならないかを判定する検査やスコアがあったとした場合、その検査やスコアが、どれだけ正確に“病気になる人”と“ならない人”を分けられるかを示す指標です。

AUCはROC曲線というグラフから得られます。

ROC曲線って?

ROC曲線は、以下の2つの軸で構成されます:

- 縦軸:感度(true positive rate)

→「病気の人を正しく病気と判定できた割合」 - 横軸:1−特異度(false positive rate)

→「健康な人を間違って病気と判定してしまった割合」

AUCの数値でどれくらいすごいのか?

上の図でいうと、右下にAUC 0.797と書いてあります。

| AUC | ざっくり判定精度のイメージ |

|---|---|

| 0.5 | 偶然レベル(コイントスと同じ) |

| 0.6〜0.7 | 弱い予測力 |

| 0.7〜0.8 | まあまあ良い予測 |

| 0.8〜0.9 | 良い予測 |

| >0.9 | 非常に良い(ただし現実ではレア) |

💡 一言でまとめると…

AUCは“このスコア、どれくらい当たるの?”を教えてくれる数値。0.8を超えてたら、けっこう使えるヤツ!

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。

また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。