引用:間質性肺疾患診療マニュアル 改訂第3版

KL-6とは?

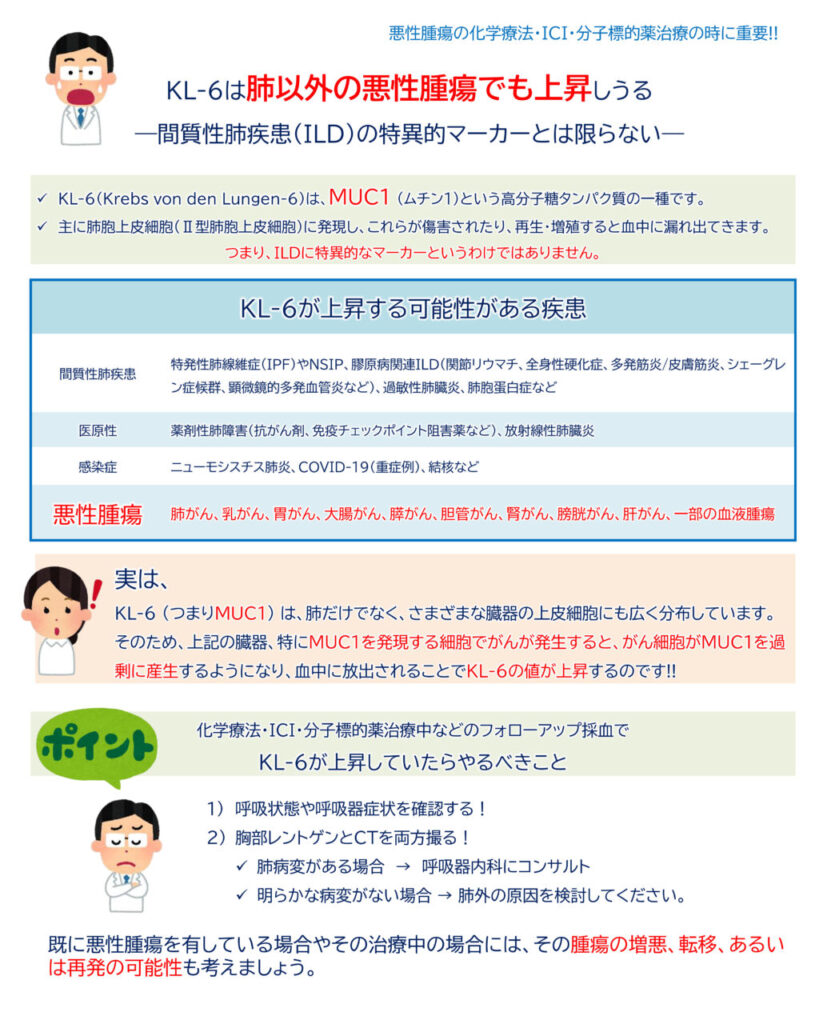

KL-6(Krebs von den Lungen-6)は、ムチン1(MUC1)という高分子糖タンパク質の一種です。

これは主に肺胞上皮細胞(特にⅡ型肺胞上皮細胞)に発現しており、これらの細胞が傷害を受けたり、再生・増殖したりすると血中に漏れ出てきます。

そのため、KL-6は「肺胞上皮傷害のバイオマーカー」として広く知られています。

KL-6の開発経緯

もともとKL-6は、肺がんの腫瘍マーカーとして開発が始まりました。

1980年代に、肺がん患者の血清中に特異的に上昇するマーカーとして報告されたのが始まりです。

しかし、実際には肺がん以外の疾患、特に間質性肺炎(ILD)でより顕著な上昇がみられることが分かり、次第にILDマーカーとしての地位を確立していきました。

KL-6が上昇するメカニズム

KL-6は、以下のような状況で血中濃度が上昇します:

- Ⅱ型肺胞上皮細胞の活性化・増殖

- 肺胞上皮のバリア機能障害により血中へ漏出

- 肺胞構造の破壊による血管透過性の亢進

参考値と注意点

- 一般的に、500 U/mL 以上で「陽性」とされることが多いです(施設により異なる)。

- 値が高いほど病勢が強いとは限らない点に注意が必要で、画像や臨床経過と併せて判断します。

- 喫煙や高齢、肺気腫の影響で軽度高値になることもあります。

つまり、KL-6は肺胞が何らかのダメージを受けた際に上昇するため、間質性肺疾患(ILD)に特異的なマーカーではありません。

そのため、重症肺炎の回復過程でもKL-6は上昇することがありますし、ARDSや心不全による肺水腫で肺胞上皮が損傷した場合にも上昇する可能性があります。

KL-6は診断マーカー?病勢マーカー?

両方です。

- 診断マーカーとして:間質性肺疾患の診断補助に使われます。特に特発性肺線維症(IPF)や膠原病関連ILDでは有用です。

- 病勢マーカーとして:治療前後の比較、経過観察中の病勢評価にも活用されます。ただし、単独での判断は危険で、画像や呼吸機能検査との併用が大前提です。

注意すべき点として、KL-6は疾患の急性期に必ずしも上昇するとは限らず、上昇が数日から数週間遅れることもあります。そのため、測定時点での重症度や病勢を正確に反映しない可能性があります。

このように、KL-6を病勢や重症度の指標として用いるかどうかは基礎疾患によって異なり、一律の判断は困難です。したがって、KL-6の値を解釈する際には、慎重さと他の情報を組み合わせた総合的評価が求められます。

私自身の臨床経験としては、KL-6の上下だけで治療方針を大きく変更することはありません。

むしろ、KL-6は診断や補助的評価のマーカーとして位置づけ、病勢や重症度の判断には症状、画像所見、呼吸機能検査などを重視しています。

呼吸器疾患におけるKL-6上昇例(カテゴリー別)

| カテゴリー | 疾患名 |

|---|---|

| 間質性肺疾患 | ・特発性肺線維症(IPF)やNSIPなど ・膠原病関連(関節リウマチ、全身性硬化症、多発筋炎/皮膚筋炎、シェーグレン症候群、顕微鏡的多発血管炎など) ・過敏性肺臓炎 ・肺胞蛋白症 |

| 医原性肺障害 | 薬剤性肺障害(抗がん剤、免疫チェックポイント阻害薬など)、放射線性肺臓炎 |

| 感染症関連 | ニューモシスチス肺炎、COVID-19(重症例)、結核など |

| 肺癌 | 腺癌を中心に、一部の進行肺癌で上昇することあり |

| サルコイドーシス | 活動性により上昇することあり |

肺以外の悪性腫瘍疾でKL-6が上昇することもある?

実は、KL-6は肺以外の臓器の悪性腫瘍でも上昇することが知られています。それらは主に以下のようなものです。

| 臓器 | 腫瘍名 |

|---|---|

| 乳腺 | 浸潤性乳管癌 |

| 卵巣 | 漿液性腺癌、粘液性腺癌 |

| 消化器 | 胃癌、大腸癌、膵癌、胆管癌 |

| 腎・泌尿器 | 腎細胞癌、膀胱癌 |

| 肝臓 | 肝細胞癌、肝内胆管癌 |

| その他 | 一部の血液腫瘍 |

実は、KL-6、つまりMUC1は肺だけでなく、さまざまな臓器の上皮細胞にも広く分布しています。

そのため、上記の臓器にがんが発生すると、がん細胞がMUC1を過剰に産生するようになり、それが血中に放出されることでKL-6の値が上昇するのです。

KL-6が上がって呼吸器内科にコンサルトする時のポイント

近年、免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬、生物学的製剤の普及により、呼吸器内科以外の診療科でもKL-6を活用する機会が増えています。

このような背景から、治療中のフォローアップで「KL-6が上昇した。間質性肺炎かもしれないので、至急呼吸器に相談を!」とコンサルトされるケースが、実臨床でしばしば見られるようになっています。

ですが、まずは落ち着いて、以下のポイントを確認することが大切です。

KL-6が上昇していたらまずやること:

- 呼吸器症状と呼吸状態を確認すること!

- 胸部レントゲンとCTを両方撮ること!

- 間質性肺疾患、薬剤性肺障害、肺癌、感染など、肺病変があれば呼吸器内科にコンサルト

- 肺野に明らかな病変がない場合には肺外の原因を検討してください

具体的には、先ほど挙げた臓器(膵臓、胃、乳腺、肝・胆道、食道、卵巣など)に関連する悪性腫瘍が候補となります。

これらの臓器に既に悪性腫瘍を有している場合やその治療中の場合には、腫瘍の増悪、転移、あるいは再発の可能性も視野に入れるべきです。

さらに、これらに限らず、MUC1を高発現するような良性疾患においてもKL-6が上昇する可能性は理論的に存在するため、その点にも注意が必要です。

まとめ

KL-6はもともと肺がんの腫瘍マーカーとして登場しましたが、現在では間質性肺疾患の診断・病勢評価に欠かせないマーカーとなっています。

しかし、それだけではなく、肺以外の良性疾患や悪性腫瘍でも上昇することがあり、あくまで一つの参考所見として慎重に解釈することが重要です。

特に非呼吸器内科領域でKL-6が上がっているときは、安易にILDと決めつけず、胸部CTを撮って肺病変がないか評価してみましょう。