こんにちは、呼吸器探偵のLung-Drです。

今回は、新研修医、新人看護師さん、臨床実習の学生さん向けのおはなしです。

突然ですが、皆さんは日常診療で、何に一番時間を使っていると思いますか?

診察?検査?治療?看護?

もちろんどれも大事ですが、絶対必要になるのが「情報収集」です。

情報収集を甘く見てはいけません!

これはまるで、刑事や探偵が事件の真相に迫るために行う“証拠集め”や“聞き込み”に似ています。

限られた時間と手がかりの中で、いかに重要な情報を見逃さずに拾い上げ、診断や治療につなげていくか――。

これが臨床現場の醍醐味でもありますね。

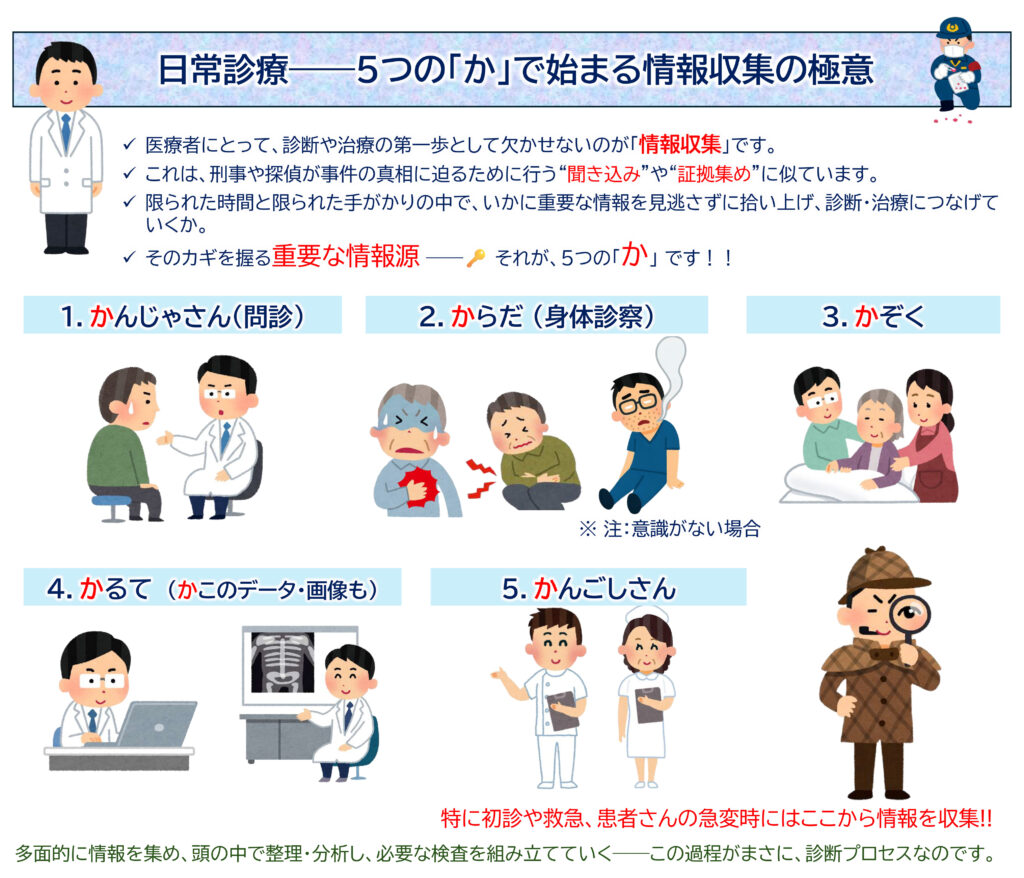

🔍「5つの“か”」が情報収集のカギ

実は、日本の臨床現場では「か」から始まる5つの言葉が、情報収集の基本としてとても大切です。

新人研修医や新人看護師さん、学生さんにお伝えする時は、いつもこのフレーズから話を始めます。

① かんじゃ(患者)さん

まずは何より、患者さんご本人の話をよく聴くこと。

症状の出方、時期、どんなときに悪化するか、これまでの病歴、生活背景など…「今起きていること」を一番知っているのは、やはり患者さん自身です。

② からだ(身体所見)

聴診、視診、触診――「からだ」から得られる情報は、診察の要です。

たとえば「咳が出ます」と患者さんから言われたときでも、実際に聴診してみると、喘鳴なのかラ音なのかによって、鑑別すべき疾患がまったく変わってきます。

身体診察は、まさに“言葉にならない情報”をキャッチする手段です。

とくに、

- 意識レベルが低下している患者さん

- 認知症などで自分の状態をうまく説明できない方

- 言葉の壁があって問診が十分にできない外国の方

こうしたケースでは、身体診察が診断の出発点になります。

最近は、電子カルテ上のデータ、画像だけ見て、患者さんの身体所見をおろそかにしている医療者も少なくありません。

何を隠そう、私にもそんな時代がありました。

しかしそれで痛い目にあったことがあります。

言葉に頼れないときほど、「からだ」は多くを語ってくれます。(経験者も語る・・・)

だからこそ、丁寧なフィジカルの診察はいつの時代も変わらぬ臨床の礎ですね。

③ かぞく(家族)

高齢の方や認知症のある方、小さなお子さんでは、ご本人から十分な情報を得ることが難しいことがあります。

そんなときに重要となるのが、家族(かぞく)からの証言です。

たとえば――

「昨日までは元気だったのに…」

「最近、食欲が落ちていた気がする」

といった、日常生活のちょっとした変化にご家族が気づいていることがあります。これは、診断のヒントになる貴重な情報です。

さらに、

・処方薬をきちんと内服していたか?

・漢方薬やサプリメントなど、医療者が把握しづらいものを使っていないか?

といった情報も、ご本人よりもご家族のほうが正確に把握していることがあります。

これは高齢者に限った話ではありません。

若い方であっても、たとえば過敏性肺炎を疑うケースでは、

「エアコンの掃除はいつしたか?」

「羽毛布団を使っているか?」といった生活環境の細かい情報を、

実は本人ではなく同居している家族の方が詳しく知っているということも少なくありません。

つまり、臨床の現場では、「ご本人からの情報」だけでなく、「ご家族からの情報」も診断に欠かせない大切な手がかりになるのです。

④ かるて(カルテ)

電子カルテや紹介状、過去の検査結果など、すでに記録されている情報も診療における大切な“証拠”の一つです。

ときには、10年前の胸部レントゲンが診断の決め手になることもあります。

こうした「過去(かこ)」のデータを振り返る力も、臨床においては欠かせません。

(※これも「か」で始まりますね!)

過去に入院歴や受診歴がある場合、それが現在の病態のヒントになることがあります。

たとえば、「以前にも同じような症状で受診していた」ことがわかれば、鑑別診断の幅が一気に絞れるかもしれません。

もし今いる病院ではなく、別の医療機関に重要な情報が残っている場合には、速やかに連絡をとって取り寄せることも大切です。

また、見落とされがちですが、最近のカルテに記載された、患者さんと看護師さんとの何気ない会話の記録が、思わぬヒントになることもあります。

“過去に残された手がかり”にこそ、真実が眠っている――そんな気持ちで記録を丁寧にたどっていきましょう。

⑤ かんごしさん(看護師さん)

日中も夜間も、患者さんの一番そばにいる存在――それが看護師さんです。

食事の様子、表情の変化、動きの鈍さ、排泄の状態など、医師が見逃しがちな微妙な変化に最も早く気づいているのは、看護師さんの鋭い観察力です。

そして、よくあるのがこの一言――

💬「あの患者さん、なんかいつもと違うんですよね…」

この“なんとなく変”というサインが、実は重大な異変の前触れ(フラグ)であることも少なくありません。

(これはまさに“医療あるある”です!)

さらに、患者さんが医師には言いづらいことでも、看護師さんには打ち明けるという場面もよくあります。

「先生には言わないでくださいね…でも実は…」と、診断や治療に直結するような大事な情報が出てくることもあるのです。

だからこそ――

看護師さんの声に耳を傾けること。

これは診療の中でとても、とても大切な姿勢です!

📝まとめ:「情報は多面的に、診断は論理的に」

このように、臨床では「患者さんから話を聞くだけ」では情報収集は不十分です。

多面的に情報を集め、頭の中で整理・分析し、必要な検査を組み立てていく――この過程がまさに、診断という“推理”のプロセスなんですね。

ぜひ、明日からの診療でもこの「5つの“か”」を意識してみてください。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。

また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他のまじめな記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。