学会や論文なんかでよく「ANCA関連血管炎(AAV)」ってひとまとめにされてるのを見かけますよね。

でも実は、このグループに入っているEGPA、GPA、MPAって、それぞれ全然違う病気です。

臨床の現場でもこのあたり混同されがちなんですが、症状の出方も違えば、治療や予後にも結構な差があります。

確かにカテゴリ的には「ANCA関連」っていうくくりになるんですが、それだけで全部一緒にしてしまうのはちょっと危ない。ちゃんとそれぞれの個性を理解しておくことが大事です。

というわけで今回は、この「ANCA関連血管炎」について、ざっくりと、でもしっかりわかるように解説していきます!

参考:ANCA関連血管炎診療ガイドライン2023

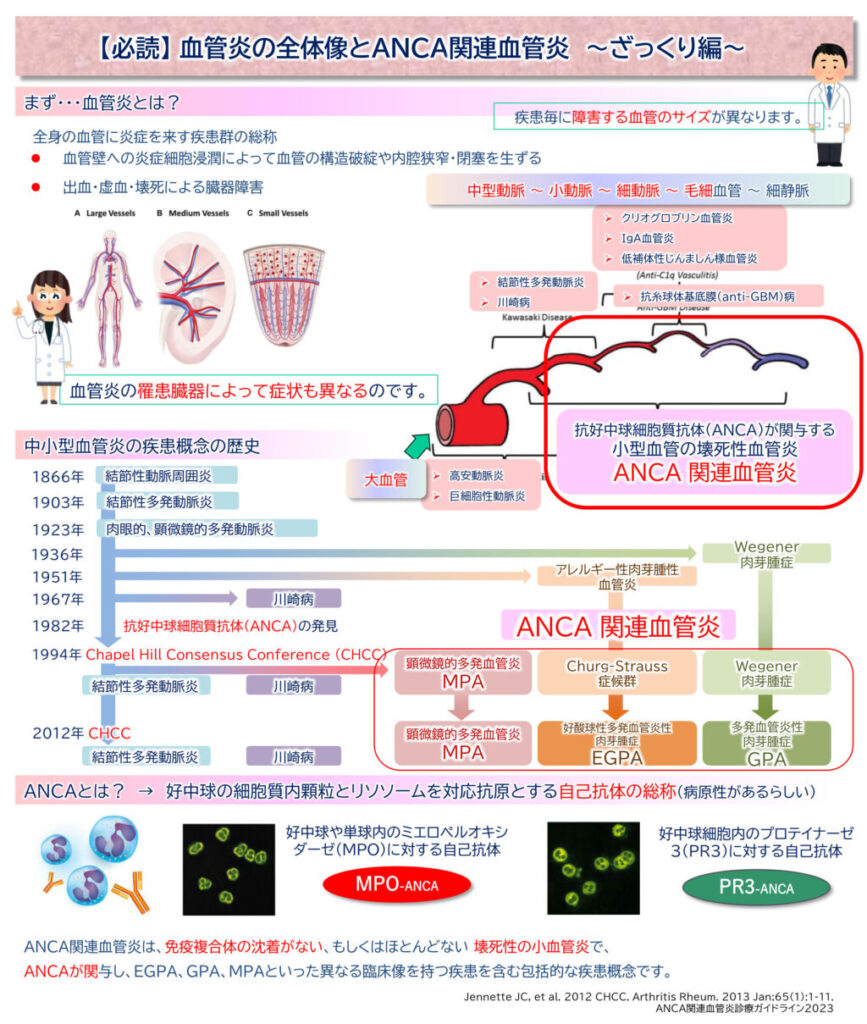

はじめに:そもそも「血管炎」って何?

血管炎とは、その名の通り血管に炎症が起きる疾患群です。

この炎症によって血管が傷み、血流が障害されると、酸素や栄養が届かなくなった組織に障害が起こります。

炎症を起こす血管の「サイズ」によって分類されていて、

- 大血管炎(例:高安動脈炎、巨細胞性動脈炎)

- 中血管炎(例:結節性多発動脈炎、川崎病)

- 小血管炎(例:ANCA関連血管炎、IgA血管炎)

というふうに分けられます。

今回はこの中でも小血管を中心に障害する「ANCA関連血管炎(AAV)」を取り上げます。

ANCAという自己抗体が病因に関与しており、自己免疫性疾患の一つですね。

ANCA関連血管炎(AAV)とは?

AAVは、抗好中球細胞質抗体(ANCA)という自己抗体が関与する、壊死性小血管炎の一群です。

炎症の場となるのは主に毛細血管、細動脈、細静脈などの小さい血管で、時に中等度の血管も侵します。

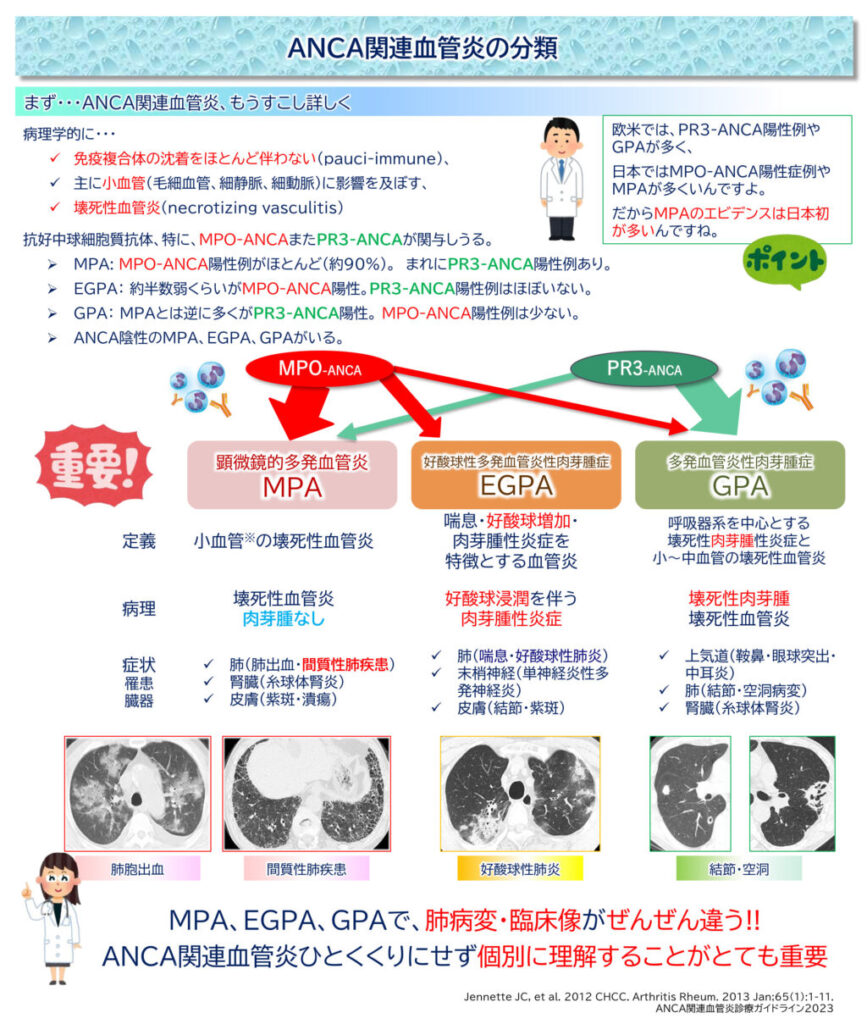

このグループには以下の3疾患が含まれます:

| 疾患名 | 英語名 | 主なANCA | 主な臓器障害 |

|---|---|---|---|

| EGPA: 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (旧称:チャーグ・ストラウス症候群) | Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis | MPO-ANCA(40%程度) | 肺、神経、皮膚 |

| GPA 多発血管炎性肉芽腫症 (旧称:ウェゲナー肉芽腫症) | Granulomatosis with Polyangiitis | PR3-ANCA(80%以上) | 上気道、肺、腎 |

| MPA 顕微鏡的多発血管炎 | Microscopic Polyangiitis | MPO-ANCA(90%以上) | 腎、肺、皮膚、神経 |

それぞれに個性的な病態・症状・治療反応性があるため、「ひとくくりにしない」ことがとても大切です。

各疾患の特徴

🟢 EGPA(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)

- 3つのステージ:①アレルギー期(喘息、鼻炎)、②好酸球期(好酸球性肺炎、消化器炎症)、③血管炎期(神経障害など)

- 好酸球がキープレイヤー:アレルギー素因が強く、喘息持ちの中年に多いです。

- 肺の特徴:好酸球性肺炎や浸潤影が出やすい。空洞や結節よりはびまん性陰影が主体。

- ANCA:40%ほどがMPO-ANCA陽性。陰性でも診断されます。

- 臓器障害:神経(多発単神経炎)、心臓(心筋炎)も重要な病変部位。

- 日本では稀ながらも重要な病型です。

🔵 GPA(多発血管炎性肉芽腫症)

- 旧名ウェゲナー肉芽腫症。欧米で多く、日本ではやや少ない。

- 鼻〜上気道のびらんや潰瘍が特徴:鞍鼻、鼻出血、耳閉感などのENT症状がとても多い(90%以上)。

- 肺病変:空洞を伴う腫瘤性結節や気道病変。間質性肺疾患はまれ。

- 腎病変:壊死性の糸球体腎炎が多いが、初期は無症状のことも。

- ANCA:多くがPR3-ANCA陽性。

- その他:皮膚潰瘍、眼病変(強膜炎など)、中枢神経病変も見られます。

🔴 MPA(顕微鏡的多発血管炎)

- 日本で最も多いAAV。中高年に多く、男女差なし。

- 肺病変の特徴:肺胞出血が有名ですが、日本では間質性肺疾患(ILD)を合併する例が多いです。

- 腎障害が主体:進行性腎炎が最初に発見されることも多い。

- 神経障害や皮膚病変(紫斑)も頻度が高い

- ANCA:90%以上がMPO-ANCA陽性。

- 気道病変も、GPAほどではないが一定数見られることがあります。

AAVと呼吸器病変:なぜ呼吸器内科でも重要?

AAVの3つの疾患はいずれも、肺や気道に病変を起こしやすいという共通点があります。

だからこそ、呼吸器内科でもしっかり守備範囲として押さえておくべき疾患群です。

さらに重要なのは、それぞれの疾患で肺の病変パターンがけっこう違うという点。

たとえば「空洞や結節が目立つGPA」、

「間質性肺疾患を合併しやすいMPA」、

「好酸球性肺炎が多いEGPA」など、それぞれに特徴があります。

こうした違いから、呼吸器症状が初発で呼吸器内科にまず来るケースも少なくありません。

一方で、「皮膚の紫斑で皮膚科受診」や「腎障害で腎臓内科からの紹介」など、他科から『肺に影があるんですけど…』とコンサルトが来ることもよくあります。

つまり、初期対応もフォローも、両面で関わることが多いんですね。

そういった理由からも、呼吸器内科医としてAAVへの理解はしっかり持っておく必要があると思います。

他診療科との連携も不可欠!

前述のように、AAVは肺や腎だけでなく、皮膚、眼、耳鼻科領域、神経、心臓など多くの臓器に病変が及ぶ疾患群です。そのため、診断や治療には多診療科との連携が欠かせません。

- 🩺 腎臓内科:腎生検による確定診断

- 👂 耳鼻咽喉科:鼻・副鼻腔の評価

- 👁 眼科:ぶどう膜炎、視神経障害

- 🧠 神経内科:多発単神経炎や中枢病変

- 🩹 皮膚科:紫斑、潰瘍の鑑別

- 💉 リウマチ・膠原病内科:全体の管理

そして、ここが意外と大事なポイントなのですが——

呼吸器内科医が見ているAAVと、他の診療科が見ているAAVでは、印象や理解がけっこう違うことがあるんです。

どういうことかというと、呼吸器内科が対応しているAAVは、肺病変が目立つケースが多く、その他の病変があまり顕著でないこともしばしば。

なのでつい、「EGPA=喘息・好酸球」「GPA=空洞性肺病変」「MPA=間質性肺炎」という見方に偏りがちです。

一方で、膠原病内科、皮膚科、腎臓内科などが扱っているAAVは、呼吸器病変が目立たないケースや、肺がほとんど無症状なケースも多いんですね。

つまり、それぞれの診療科で見ている“顔ぶれ”が違うので、AAVに対する印象にバイアスがかかるというわけです。

おわりに

ANCA関連血管炎(AAV)は、肺を中心に多彩な臓器に病変をきたす自己免疫性の疾患群です。

EGPA・GPA・MPAの3つには共通点もありますが、それぞれ異なる臨床像や病態があり、ひとくくりにせず個別に理解することがとても大切です。

なかでも日本ではMPAの割合が高く、間質性肺疾患(ILD)を合併する例が多いことから、呼吸器内科としては特に見逃さない意識が必要です。

今回はこの3つのAAVについて、全体像をざっくりとご紹介しました。

次回はそれぞれの疾患について、診断や分類の基準をもう少し詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひ続きも楽しみにしていてくださいね。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。