研究ネタに困っている方向けです。

🧠日常診療の「なんで?」から始める!

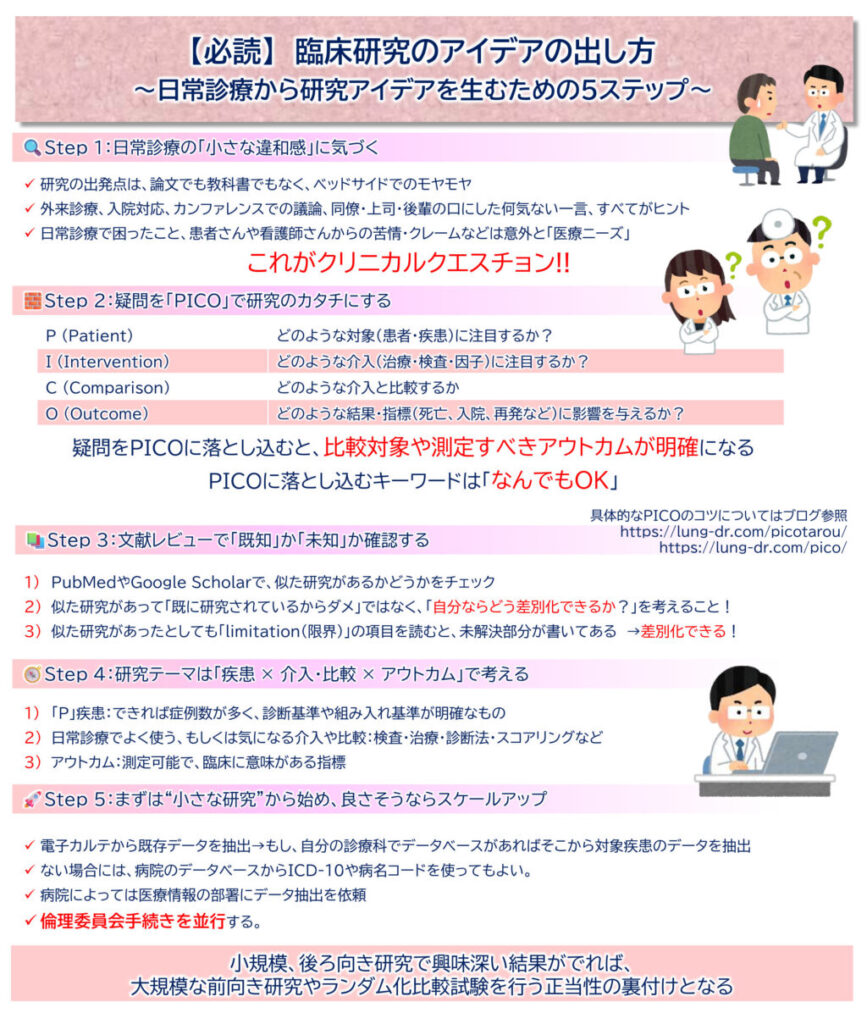

この記事は、「臨床研究のアイデアの出し方のコツ ~日常診療から研究アイデアを生むための5ステップ~<前編>」の続きです。

まだ読んでいない方は、まず前編からお読みください。

🧭Step 4:研究テーマは「疾患 × 介入・比較 × アウトカム」で考える

ここまできたら、アイデアを実行可能なテーマに絞り込みましょう。

私がいつもお勧めしているのは、PICOを「P」・「IC」・「O」に分けて考えて、“3つの軸”を組み合わせる方法です。

① 「P」疾患:できれば症例数が多く、診断基準や組み入れ基準が明確なもの

- IPF、ILD、COPD、NTM、肺癌、重症肺炎などは各病院で症例数が比較的多く、診断基準や組み入れ基準が比較的明確にできるのではないかと思います。

- 症例数や基準に大きな問題なければ実現可能性が高まってきます。

② 介入や比較:検査・治療・診断法・スコアリングなど

| 種類 | 例 |

|---|---|

| 治療 | 抗線維化薬の使い分け・開始タイミング、 抗生剤の種類・持続時間、 ステロイド量・期間や免疫抑制剤の併用、 対象疾患とは直接関係ない併存症に対する治療(糖尿病や心疾患に対する治療など)、 なんでもいい。 |

| 検査 | KL-6やSP-Dなどのバイオマーカー、 腫瘍マーカー、 自己抗体、 CT所見、 病理所見、 なんでもいい。 |

| スコア | Charlson index、 GAPステージ、 CURB-65、 SOFAスコア、 mMRCスケール、 Child-Pughスコア 対象疾患と関連あってもなくてもなんでもいい。 |

| 診断 | HRCTの読影アルゴリズム など |

③ アウトカム:測定可能で、臨床に意味がある指標

| 種類 | 例 |

|---|---|

| 入院・再入院 | 急性増悪による入院率、30日以内の再入院率 |

| 死亡・生存期間 | 1年生存率、全死亡 |

| 病勢悪化 | CT進行、FVC低下 |

| 有害事象 | 治療関連の副作用 |

| QOL(アンケート) | SF-36、mMRC、CATスコアなど |

💡テーマ構築の例

ある程度仮説を考えながら、とりあえず放り込んでみましょう。

以下、適当にぶちこんでみました。

(マジのやつは自分や後輩のネタとして使うのでここには入れていません。すんません)

当然センスがない組み合わせもありますが、意外に「イケるかも!!」というものも出てくることがあります。

| 疾患(P) | 介入・比較(IC) | アウトカム(O) |

|---|---|---|

| IPF | KL-6のカットオフ | 急性増悪 |

| 肺癌 | 初回治療レジメンの強度 | 高齢者の生存率 |

| NTM | 結節病変の有無・大きさ | 治療後再燃率 |

| COPD | 家族内の喫煙者あり vs なし | 入院率 |

| 重症肺炎 | GAPステージの妥当性 | 30日死亡率 |

▶ こうやって組み合わせてみると、「これ、調べられるかも?」と思えるテーマが見つかってきますね。

🚀Step 5:まずは“小さな研究”から始め、良さそうならスケールアップ

「よし、テーマが決まった!」となっても、

最初から大規模な前向き研究やRCTを目指す必要はありません。

むしろ最初は、症例報告や後ろ向き観察研究のように

“小さく始められる研究”がちょうどいいのです。

- 電子カルテから既存データを抽出

→もし、自分の診療科でデータベースがあればそこから対象疾患のデータを抽出しましょう。

ない場合には、病院のデータベースからICD-10や病名コードを使ってもいいです。 - 症例を10〜50例くらいでまずは解析

- χ²検定やロジスティック回帰・Cox比例ハザード解析など、基本的な統計で十分

ここで重要なのが、この研究は結果はともかく、

「データ収集から解析まで実現可能か?」

ということを判断することです。

👉 実現可能そうなら、そこから学会発表・抄録化→論文化→次のステップへと、進んでいけますよ。

また、小規模、後ろ向き研究で興味深い結果がでれば、

大規模な前向き研究やランダム化比較試験(RCT)を行う正当性の裏付けとなり、

スケールアップした研究の実施も可能になるかもしれません。

(多くの協力も得られるでしょう)

✅まとめ:よい研究は「問い」「現実性」「構造」のバランスから

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| Step 1 | 違和感・疑問・ニーズを拾う | 「困ったな」の気づきが原点 |

| Step 2 | PICOで整理 | 疑問を研究設計に変換する |

| Step 3 | 文献を調べる | 被っていない、または差別化できるか確認 |

| Step 4 | 疾患×介入・比較×アウトカムで構成 | 症例数・診断や組み入れ基準を見て実現可能かどうか考える。 |

| Step 5 | 小さく始めて、スケールアップ | 後ろ向き研究でも立派な第一歩 |

「研究って難しそう…」と感じるかもしれません。

でも、大事なのは特別なアイデアではなく、日常診療の中の違和感に気づき、形にしてみる力です。

一歩踏み出せば、次の疑問もまた見えてきます。

今日の診療での「おや?」を、ぜひ研究の第一歩に変えてみてくださいね。

おっと忘れてはいけない。

倫理委員会の手続きを並行して行ってくださいね。

PICO具体例集

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。