過敏性肺炎(HP)は、他の間質性肺疾患(ILD)とは異なる治療戦略が求められる疾患です。

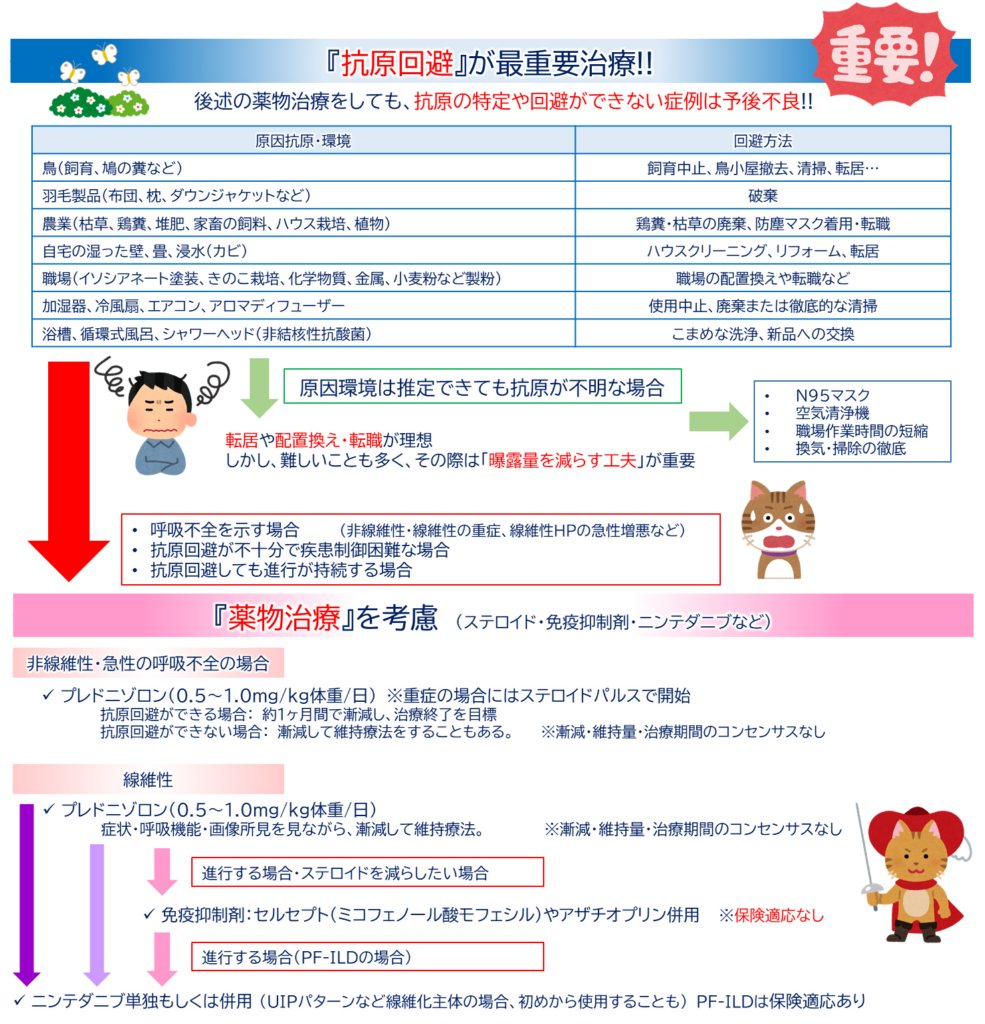

2022年に公表された「過敏性肺炎診療指針」においても、治療の中心は「抗原回避」であることが明記されています。薬物療法はあくまで補助的な手段であり、まず原因抗原を環境から除去することが、予後を大きく左右する最も重要なポイントです。

すなわち、「抗原回避なくして治療なし」──これが過敏性肺炎における基本原則です。

しかし、すべての症例が抗原回避だけでコントロールできるわけではありません。

たとえば、

- 非線維性HPの重症急性期

- 抗原が特定できない、あるいは特定されても諸事情により回避が困難な場合

- 線維性HPで、抗原回避後も病態が進行する場合

こうしたケースでは、薬物療法の導入が不可欠となります。

本記事では、抗原回避を治療の前提としたうえで、過敏性肺炎における薬物療法について、解説していきます。

▶ 過敏性肺炎の基本:まずは抗原回避!

HP治療の基本は「抗原回避」です。つまり、原因となるアレルゲン(カビ、鳥の羽毛、農業粉塵など)から離れることが何より大事。

実際、抗原を避けるだけで改善する症例も多く、抗原曝露が続けば予後は悪くなります。

ですが、抗原が特定できない、あるいはどうしても回避できない場合は「薬物療法」が必要になります。

抗原回避の詳細については前回の記事をご参照ください。

過敏性肺炎⑨~「抗原回避なくして治療なし」──過敏性肺炎の本質に迫る

ステロイドの使いどころと限界

非線維化型・急性型のHPには有効!

急性発症型・非線維性HPにおいては、プレドニゾロン(0.5〜1.0mg/kg/日)が有効で、特に早期に症状改善が見込めます。

低酸素血症が強い場合にはメチルプレドニゾロンでのパルス療法(0.5〜1g/日×3日)も選択肢です。

このようなHPでは短期間で改善することが多いため、過敏性肺炎診療指針2022では「漸減方法や治療期間にはコンセンサスはないが、約1か月間で治療終了することを目標とする」と記載されています。

ただし、「長期的な予後改善効果」には乏しいというのが実情。再発・再燃の抑制効果も明確とはいえません。

想定される臨床状況としては、急性発症の非線維性HPが重症の呼吸不全を呈して入院してくるケースです。こうした場合、入院による抗原回避での自然改善を待てないことも多く、ステロイド治療の導入が検討されます。

実際には、入院中あるいは症状が改善して退院した後に、原因抗原の検索や、環境回避に関する指導が行われるのが一般的です。なお、こうした急性発症型では、最終的に抗原が特定できなくても、何らかの“原因となった環境”がある程度推定できるケースが多いため、退院後の生活環境の調整が重要となります。

したがって、ステロイド治療は、環境回避が可能となるまでの“つなぎの治療”として位置付けられるイメージです。

線維化型HPでは効果が不十分なことも

ステロイド単独では効果が限定的というデータが多く、特に線維化が進んでいる場合はFVCやDLcoの改善は見込めない例も。さらに再発しやすい傾向もあります。

しかし、画像で線維化が少ない症例では、早期のステロイド治療によってFVCや生存率が改善したという報告もあるため、「誰に使うか」が重要です。

ただし、この適応判断に関しては確立したエビデンスは乏しく、現時点では経験則に基づく部分も多いのが実情です。

強いて言えば、BALでリンパ球が高値を示す症例(20%以上が目安)や、クライオ生検などで炎症性変化が強く認められる症例では、ステロイドが奏効しやすいと考えられています。

ステロイド以外の選択肢:免疫抑制薬と抗炎症薬

ステロイドの効果が乏しい場合や、長期使用が困難なケースでは、免疫抑制薬の併用が検討されることがあります。特に海外では以下の薬剤についての報告が蓄積されています:

- アザチオプリン

- ミコフェノール酸モフェチル(MMF)

- リツキシマブ(抗CD20抗体)

たとえば、MMFやアザチオプリンをステロイドに併用することで、DLcoの改善やステロイド用量の減量が得られたという報告があります。ただし、効果には症例ごとのばらつきが大きく、いずれの薬剤も日本では保険適用がないのが現状です。

これらの薬剤に関するエビデンスは、主に海外の報告に基づくものであり、日本国内では施設ごとに使用薬剤の選択や運用が異なるのが実情ではないでしょうか。

当院では、アザチオプリンやカルシニューリン阻害薬(タクロリムス、シクロスポリン)、MMFなどの使用経験がありますが、最近はMMFを選択するケースが増えている印象です。

ただし繰り返しになりますが、いずれも保険適用外の薬剤であり、使用にあたっては個別の申請や手続きが必要となります。

抗線維化薬の登場:進行性線維化型に注目!

HPが進行し、PF-ILD(進行性線維化を伴う間質性肺疾患)のフェノタイプを呈する場合には、抗線維化薬(ニンテダニブ)が適応されるようになりました。

どんな患者が対象?

- 線維化が進行していて

- ステロイド・免疫抑制薬で効果が乏しい

- 通常型間質性肺炎(UIP)様の画像や病理がある

このような患者では、抗線維化薬がFVC低下を抑えるというデータがあります。

ただし、効果は限定的な場合もあり、長期的な観察が必要です。

実際の治療の流れ(簡易フローチャート)

- 抗原回避を最優先(環境調査・生活指導)

- 急性型 or 非線維型 → ステロイド開始

- ステロイドが効かない/長期投与困難 → MMF/アザチオプリンを検討

- 線維化進行 or PF-ILDに該当 → ニンテダニブ等の抗線維化薬を考慮

- 効果乏しい例 → リツキシマブなど難治例対策も検討??

▶ 保険適用のポイント

- MMFやアザチオプリン:過敏性肺炎に対しては保険適応外

- ニンテダニブ:PF-ILDと診断されれば保険適応

まとめ:薬物療法は個別対応がカギ!

過敏性肺炎の薬物療法は「抗原回避+個別対応」が基本です。画像、病理、呼吸機能、BAL所見など多面的に評価しながら、エビデンスと保険適応のバランスを意識して治療選択を行いましょう。

💡豆知識:「BALでリンパ球が多い症例は治療反応性が高い」とされることも!

他のHPガイドライン関連記事はこちら↓

過敏性肺炎③~非線維性過敏性肺炎のHRCT画像診断:ガイドラインと鑑別のキモ~

過敏性肺炎④~線維性過敏性肺炎(fHP)の画像診断をマスターしよう!

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。