Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025.

2025年8月、ついに国際的合意に基づく新しい間質性肺炎(Interstitial Pneumonia, IP)分類がアップデートされました。

この分類は、呼吸器内科・放射線科・病理医など多職種が同じ言葉で議論できる「共通言語」をつくることを目的にしています。

今回の記事では、この論文の背景と分類アプローチ(CLASSIFICATION APPROACH)の重要部分を、実臨床での活用を意識して解説したいと思います。

これまでの課題

2013年にATS/ERSから公表された分類は、主に特発性間質性肺炎(IIP)に焦点を当てていました。

UIP(通常型間質性肺炎)やNSIP(非特異的間質性肺炎)といった代表的パターンが体系的に整理され、一定の役割を果たしました。

しかし臨床現場では、IIP以外のILD(膠原病関連ILD、薬剤性肺障害、過敏性肺炎など)に遭遇する機会が多く、2013年分類はそれらを十分にカバーしていませんでした。

さらに、病理や画像で見える「パターン」と、臨床的に最終的に下す「診断」が混同されることが多く、研究論文や診療記録で用語の使い方がバラつく原因になっていました。

新分類の狙い

- パターンと診断を分ける:病理やCTでの形態的な特徴(パターン)と、それに基づく臨床診断を明確に区別

- より幅広いILDに適用:IIP以外の原因による間質性肺炎も、同じ枠組みで整理

- 国際的な用語の統一:診療・研究・臨床試験で共通言語として使える分類

2013年分類の概要(Overview of 2013 classification schema)

2013年版は以下のような構造でした。

| 分類の軸 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 基本構造 | 組織学的パターンに基づく分類 | 病理像をベースに分類を構築 |

| カテゴリー | – 6つの主要な特発性IP – 2つの稀な特発性IP – 分類不能特発性IP | – IPF、NSIP、RB-ILD、DIP、COP、AIP – LIP、PPFE – Unclassifiable IIPs |

| 除外された疾患 | 原因が明らかなため特発性IPには含めず | 例:線維化型過敏性肺炎(fibrotic HP)、膠原病関連ILD(CTD-ILD) |

| 主要6型のサブ分類 | – 慢性線維化型 – 喫煙関連型 – 急性/亜急性型 | 臨床経過や背景で分類を追加 |

限界と問題点

- IIPに限定:膠原病関連や曝露関連など、臨床で頻繁に遭遇する病態を体系に含めていない

- 用語の混乱:病理・画像の「UIPパターン」と「IPF診断」が混同されやすい

- 新知見の未反映:HP以外にもBIPやAMPなどの臨床的に重要なパターンが浮かび上がってきたが未収載

新分類と主な変更点

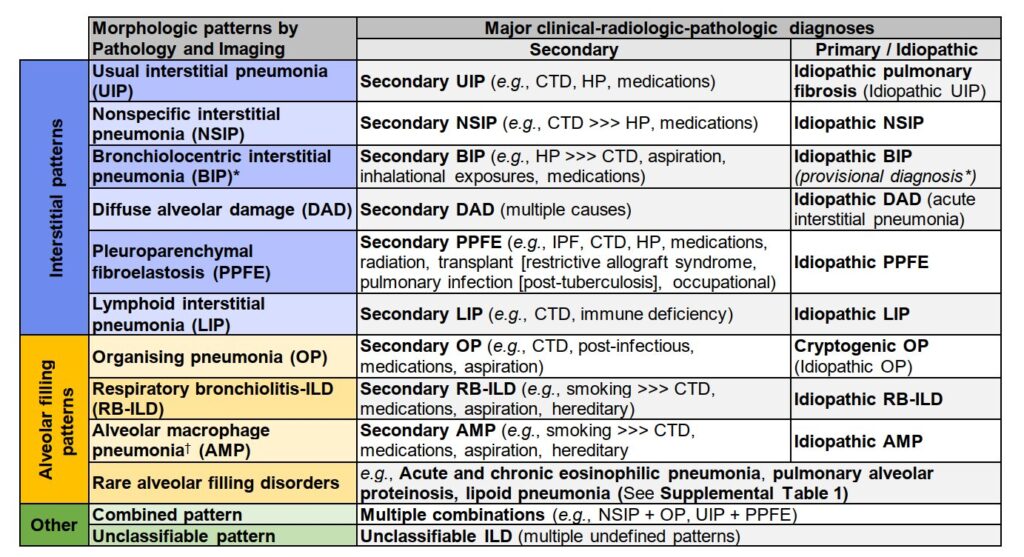

Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025:より引用

新分類は、以下のような明確な変更点を含みます。

特発性間質性肺炎以外も包括

これまでの枠組みはIIPに特化していましたが、新分類ではあらゆる原因のILDに共通して適用可能なパターン分類としました。

つまり、たとえ膠原病や薬剤性が原因であっても、CTや病理で見える形は「UIP」「NSIP」「BIP」など同じパターン名で記載します。

臨床的意義

- 異なる原因疾患でも、病理・画像での比較がしやすくなる

- 治療効果や予後の比較研究が、疾患横断的に可能になる

- 臨床現場での報告書が統一され、MDD(多職種ディスカッション)がスムーズに

新しいサブカテゴリーと用語

今回の改訂で新たに3つのパターンが追加されました。

| 新パターン名 | 旧名称/関連パターン | 主な特徴 |

|---|---|---|

| BIP(細気管支中心性間質性肺炎) | HPや一部CTD-ILDで見られる所見を再整理 | 気道中心性の炎症・線維化。HPに典型だが他疾患でも出現 |

| AMP(肺胞マクロファージ肺炎) | DIP(剥離性間質性肺炎) | 肺胞腔マクロファージ充満。喫煙・薬剤・環境曝露が背景に多い |

| idiopathic DAD(特発性びまん性肺障害) | AIP(急性間質性肺炎) | 急性呼吸不全、硝子膜形成など。原因不明例のみ該当 |

ポイント

- 名前を変えることで、背景の病理や実態に即した理解を促進

- HPのように原因が多岐にわたる病変はパターンとして記載し、診断は別に行う

- 急性発症例でも他のILDや背景疾患を除外する重要性を強調

「間質性」と「肺胞充填性」に大別

病理やCTで見える形態を、まず大きく2つに大分類します。

そして、間質性の方は、さらに線維化・非線維化に細分類します。

| 大分類 | 細分類 | 代表例 |

|---|---|---|

| 間質性(Interstitial) | 線維化型 | UIP, 線維化型NSIP, 線維化型BIP |

| 間質性(Interstitial) | 非線維化型 | 非線維化型NSIP, 非線維化型BIP |

| 肺胞充填(Alveolar filling) | ― | OP, AMP など |

臨床的メリット

- 画像読影や病理診断の初期段階で方向性をつけやすい

- 線維化型か否かで予後や治療方針(抗線維化薬の適応など)が大きく変わる

- 研究や報告書での記述が簡潔かつ比較可能に

診断確信度の明確化

診断はしばしば 決定打がない 中で進みます。新分類は、

- パターン(放射線・病理) と

- 最終の多職種診断(MDD)

をきちんと分けたうえで、どれくらい確信しているか(confidence level)を明確に表明することを推奨しています。

| 確信度 | 定義 目安 | 代表的な状況 |

|---|---|---|

| 高(Confident) | ≥90% | 典型的背景+典型的パターン(例:高齢男性・喫煙歴+HRCTでUIP) |

| 中(Provisional) | 51–89% | 強く示唆はするが矛盾所見・情報不足あり さらに以下のように確信度を分類できる – 70-89% High confidence – 51-69% Low confidence |

| 低(Unclassifiable) | ≤50% | 所見が乏しい/混在パターン/データが揃わない |

メリット

- 多職種間で「どれくらい診断に自信があるか」が共有できる

- 確信度が低い場合は追加検査や経過観察を優先できる

- 臨床試験の登録基準や解析にも利用しやすい

まとめ

新しい分類は、

- IIPに限らず全ILDをカバー

- パターンと診断の明確な分離

- 新パターン(BIP・AMP・idiopathic DAD)の追加

- 線維化 vs 非線維化 / 肺胞充填の二大系統化

- 診断確信度の明文化

という大きな変化をもたらしました。

臨床の第一歩は、「画像・病理でパターンを見極め、そのうえで煮詰めて確信度を決めて診断に進んでいく」ことです。

次回以降の記事でさらに深掘りしていきます!

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。