Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025.

胸部CTで浸潤影やすりガラス影を目にしたとき、あなたは何を思い浮かべますか?

一般的には感染症や腫瘍性疾患が鑑別に挙がりますが、「Organising Pneumonia(OP)」も重要な鑑別疾患です。

OPは画像上は多彩な表現をとり、肺野に“移動するすりガラス陰影”や“末梢優位の浸潤影を呈したり、時に腫瘤のように見えることもあり、診断を迷わせる存在です。

本記事では、2025年に改訂されたERS/ATSステートメントに基づいて、OPの理解をアップデートしましょう。

OPとは?

Organising Pneumonia(OP)は、肺胞内および肺胞管内に疎な線維芽細胞性結合組織(Masson bodies)がポリープ状に形成されることで定義される肺疾患です。

これは画像や病理の「パターン」であり、以下のように分類されます。

- Cryptogenic OP(COP):明らかな原因がない特発性(idiopathic)のもの。

- Secondary OP:感染後、結合組織病、薬剤性など明らかな原因があるもの。

OPは間質性肺炎(ILD)の一種ですが、主に肺胞充填パターン(Alveolar filling pattern)として分類されます。

そして、臨床、画像、検査所見が特徴的であることが多いため、外科的肺生検などの侵襲的病理組織学的診断が必要となる頻度は低いです。

今回のステートメントでの重要ポイント

OPについても、まずは「疾患」ではなく「パターン」として捉える視点です。

すなわち、「OP=診断名」ではなく、「OP=画像・病理パターン」であり、それを引き起こす背景疾患(感染、薬剤、結合組織病、または特発性など)を個別に評価することが重要です。

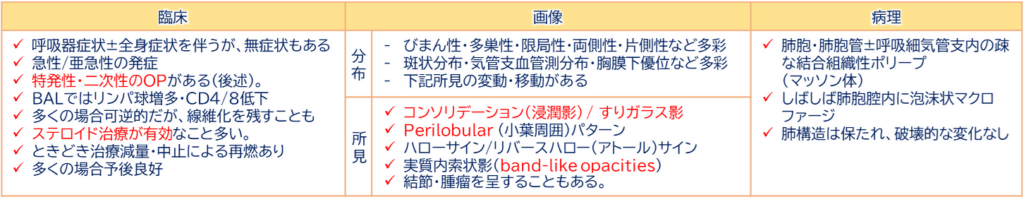

臨床像

発症様式:亜急性に進行する呼吸困難、咳嗽、発熱など。無症状であることもけっこうあります。

また、画像や検査所見に比して自覚症状が乏しいことも多く、患者自身はあまり困っていないケースもあります。

このような臨床所見と画像とのギャップは、感染症などとの鑑別にも重要な手がかりとなります。

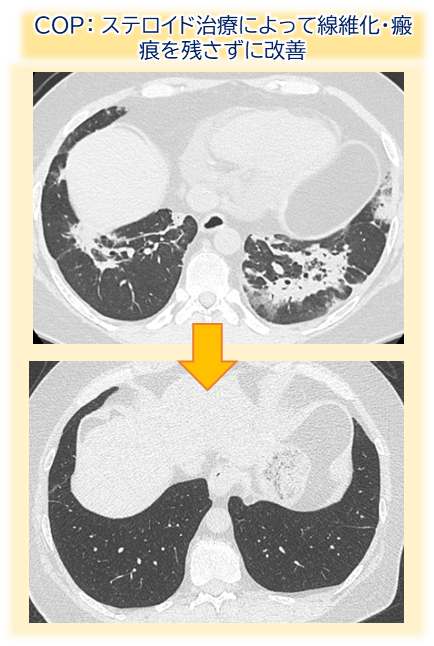

予後:多くはステロイドに良好に反応し、生命予後良好が多い。

しかし再発が多く、一部に慢性化や線維化へ進展する例もあり。

BAL所見:リンパ球増多、泡沫状マクロファージ、好中球・好酸球の軽度増加、時に肥満細胞もみられる

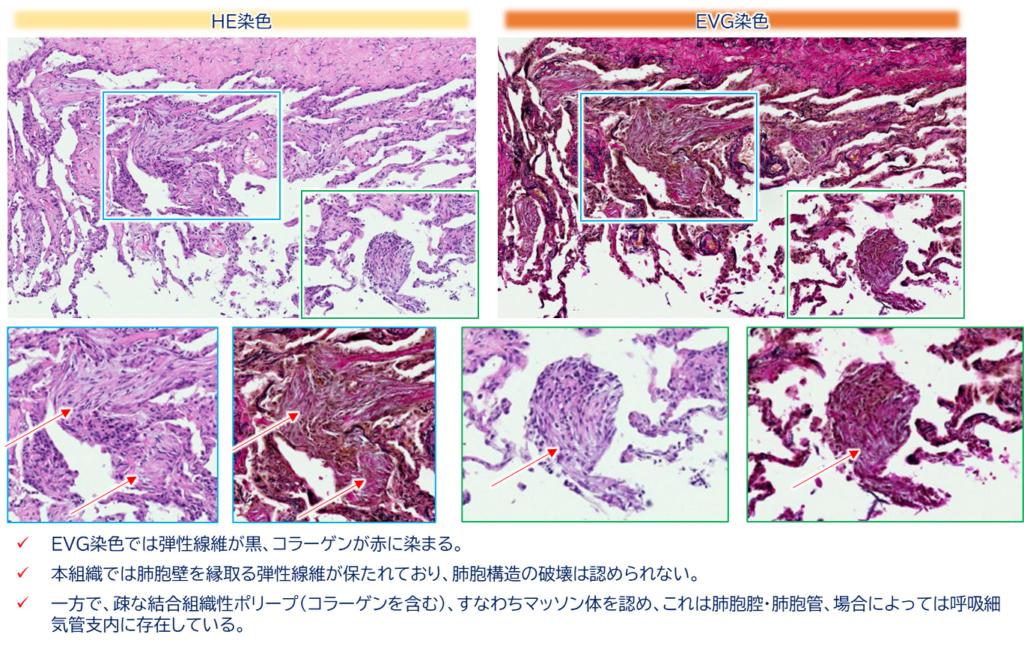

病理所見

特徴的所見:

- Masson bodies:肺胞腔と肺胞管を満たす疎な線維芽細胞のプラグ。

- 肺構造は保たれ、破壊的な変化なし。

- 斑状な分布。

注意点:

- OP所見は他疾患(腫瘍、血管炎、膿瘍など)に対する反応性変化であることがあるので、そういった疾患が背景にないかどうかの検討が極めて重要。

病理検査の重要ポイント

TBLBやクライオなど、比較的低侵襲な方法でもOPの病理診断を得ることが可能なことが多いです。

しかし、外科的肺生検を行わずとも病理診断に至るケースが多い一方で、画像所見との総合的な評価が不可欠です。

というのも、NSIPや過敏性肺炎(HP/BIP)など他のILDでも、TBLBやクライオで“部分的に”OPの病理所見が出現することがあるためです。

このような場合、もし外科的肺生検を行っていれば、同じ肺内の別の領域ではOP以外のパターン(例:NSIPやHP)が検出されていた可能性もあります。

つまり、小検体で得られたOP所見が「全体像」を反映しているとは限らないため、画像所見・臨床経過でOPパターンの全体像に矛盾しないかどうかについて慎重な検討が必要なのです。

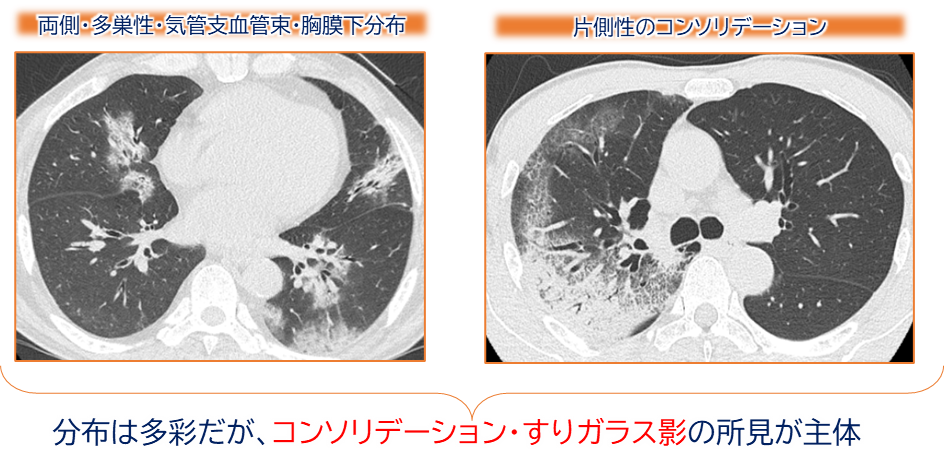

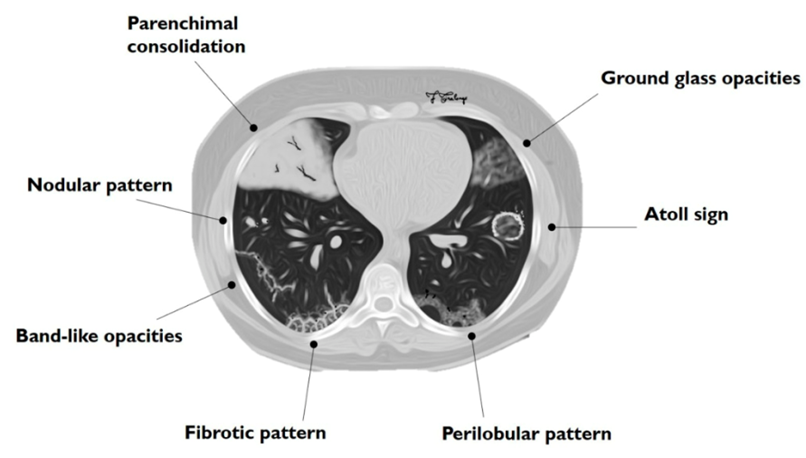

胸部CT所見

典型的所見:

- 胸膜下・気管支周囲の浸潤影(consolidation)

- すりガラス陰影(GGO)

- 時に“腫瘤”様に見えることも

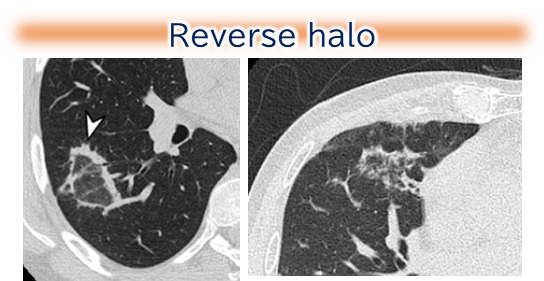

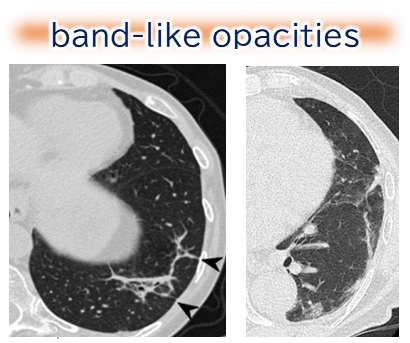

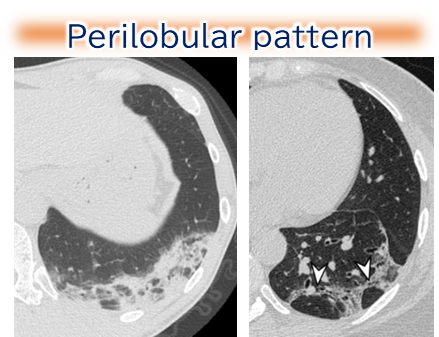

特徴的パターン:

- リバースハローサイン(Reverse Halo)

- 小葉周囲の線状影(Perilobular thickening)

- 陰影が移動するのも有名(migratory)

Francesco Tiralongo et al. Diagnostics (Basel). 2020 Apr 29;10(5):262.より画像引用

OP のサブパターン

Acute Fibrinous and Organising Pneumonia(AFOP)

AFOPは、OPとびまん性肺胞障害(DAD)の中間に位置する病理パターンであり、臨床的には急性または亜急性の呼吸不全を呈します。

- 組織所見:

- フィブリンのボール状沈着(フィブリンボール)とOPの混合像

- 画像所見:

- 斑状の腫瘤状病変またはGGO

- 多くは続発性(感染、薬剤など)で、予後はOPより不良です

Cicatricial OP(CiOP)

「CiOP(シカトリシアル・オーピー)」とは、OPのポリープ状プラグが成熟し、密な線維組織(時に骨化も)へと変化した病態を指します。

- 特徴:

- 線維化が進行したOPで、小葉周囲分布(perilobular)が目立つ。

- 病理学的には、組織リモデリングや骨形成を伴うことがある。

これまで実臨床で浸透していなかった線維化病態として、今後の研究が期待される分野です

OP、AFOP、CiOPの病理パターン一覧(日本語訳)

| 病理パターン | 病理組織所見 | CT所見 | 時間的・空間的変化 | 鑑別診断 |

|---|---|---|---|---|

| OP | – 肺胞・肺胞管±呼吸細気管支内の 疎な結合組織性ポリープ – 間質性炎症はCOPでは軽度、 – 間質性炎症は二次性OPではより顕著 ± 続発性原因に伴う付随所見 | びまん性/多巣性 – コンソリデーション(浸潤影) – すりガラス影 – 小葉周囲型パターン – ハローサイン – リバースハロー(アトール)サイン – 上記の混合型 限局性(focal) – 結節影 – 腫瘤様病変 – ハローサインを伴う結節/腫瘤 – 実質内索状影(parenchymal bands) | びまん性/多巣性 – 移動性病変(migratory) – 再発(特に病変が10%以上ある場合) – 下葉優位 – 一部領域のスペアリング (例:小葉性、胸膜下、血管周囲、リバースハロー) 限局性 – 移動性病変 – 分布:気管支血管周囲、気管支中心性 | COP(特発性OP) 二次性OP – 膠原病 – 感染症 – 誤嚥 – 腫瘍性疾患 – 免疫異常(例:GVHD、CLAD、CVID) – 薬剤性 – 吸引曝露(例:電子タバコ、コカイン) – 放射線治療後 – 血管炎 – 過敏性肺炎 |

| AFOP | – 肺胞内の線維素性ボール状物(fibrin balls) – 肺胞内の疎な線維性プラグ – 硝子膜の欠如 | – 腫瘤様病変 – すりガラス影 – 結節影 | – 癒合傾向(病変が合体しやすい) | 特発性AFOP 二次性AFOP – 感染症 – 薬剤性肺障害 – 膠原病 |

| CiOP | – 緻密な線維性バンド – 小さな密な線維性結節が気腔内にポリープ状形成 – 樹枝状骨化 | – すりガラス影 – 浸潤影 – 網状影 – びまん性肺内骨化 | 分布 – 気管支周囲 – 胸膜下 – 小葉周囲型(perilobular) | 特発性CiOP 二次性CiOP – 誤嚥 – エーラス・ダンロス症候群 – 潰瘍性大腸炎 |

略語の補足

- CLAD: 慢性肺移植片機能障害(Chronic lung allograft dysfunction)

- CVID: 共変型免疫不全症候群(Common variable immunodeficiency)

- GVHD: 移植片対宿主病

OPと他のILDパターンとの複合(Mixed Pattern)

OPは、以下のような混合パターンとして現れることがあります:

- NSIPとの合併(OP/NSIP):特に膠原病(皮膚筋炎/多発筋炎など)や薬剤性の背景でよく見られる。

- 線維化への進行例:従来「fibrosing OP」と呼ばれてきた線維化したOP。現在は「fibrotic NSIP + OP」の方が好まれる。

- 肉芽腫を伴う場合:「granulomatous OP」と呼ばれることもある。サルコイドーシスが鑑別。

2013年ステートメントとの違いとアップデート点

| 項目 | 2013年 | 2025年 |

|---|---|---|

| OPの位置づけ | 急性・亜急性の主要IIPの1つ | 「肺胞充填障害(Alveolar Filling Disorders)」の代表パターンとして再定義 |

| AFOP | 稀な病理パターンの1つとして紹介 | OPとDADのスペクトラム内で再評価、臨床的意義が強調された |

| 混合パターンの明確化 | 指摘はあったが整理されていない | NSIPやOPとの複合パターンを系統的に分類 |

| CiOPの言及 | なし(記載ほぼなし) | 明確にCiOPという概念が導入され、病理学的特徴が定義された |

| 診断の方法論 | HRCT+MDD重視 | BALや非侵襲的評価での診断強調、組織は小検体でも可 |

まとめ

- OPは「疾患名」ではなく「病理・画像パターン」として捉えることが重要。原因検索が不可欠で、特発性か続発性かを見極める必要があります。

- 臨床的には亜急性発症の呼吸器症状が中心ですが、無症状や症状と画像のギャップが診断のヒントになることもあります。

- 画像では多彩な表現をとり、「移動性の浸潤影」や「リバースハローサイン」が特徴的。CTと臨床経過を合わせて評価しましょう。

- 病理ではMasson bodiesが特徴。TBLBやクライオ生検で診断可能なことも多いが、他疾患との鑑別には注意が必要です。

- AFOPやCiOPといったOPの亜型・進展形にも注目。また、NSIPなど他のILDパターンとの混合も想定すべきです。

- 2025年の新ステートメントでは、「パターン」としてのOPの概念が強調されており、背景疾患の探索と総合的な診断が求められています。

過去の記事はこちら

【新国際分類2025】間質性肺炎の新しい整理法 – 背景と全体像を押さえよう

【新国際分類2025】その2 間質性肺炎診断はこう進める!―実践的アプローチ解説―

【新国際分類2025】その3 Interstitital patternsとAlveolar filling patternsの全体像とパターン分類

【新国際分類2025】その4 Usual Interstitial Pneumonia(UIP)はただの画像・病理パターン―“特発性”か“二次性”かの見極めが重要

【新国際分類2025】その5 Nonspecific interstitial pneumonia(NSIP)

【新国際分類2025】その6 気管支中心性間質性肺炎(Bronchiolocentric Interstitial Pneumonia: BIP)ってな~に?

【新国際分類2025】その7 びまん性肺胞障害(Diffuse Alveolar Damage: DAD)を理解する

【新国際分類2025】その8 Pleuroparenchymal Fibroelastosis(PPFE)を学ぶ

【新国際分類2025】その9 Lymphoid interstitial pneumonia(LIP)パターンを見たら、まず“二次性”を疑え!

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。