Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025.

急性好酸球性肺炎(AEP)と慢性好酸球性肺炎(CEP)は、臨床現場で遭遇することは稀ですが、時に呼吸不全を呈し重篤化することがあるため、適切な理解が必要です。

2013年のATS/ERSステートメントでは、これらは国際的な分類には含まれておらず、診断体系上の「隙間」に存在していました。

しかし2025年のERS/ATSステートメント では、新たに「rare alveolar filling patterns」として位置づけられ、画像・病理・臨床を統合した診断が強調されています。

今回はCEPを。

CEP(Chronic Eosinophilic Pneumonia)とは?

- 定義:慢性的に好酸球が肺胞および間質に浸潤し、持続性の呼吸器症状を呈する。

末梢血や肺組織における好酸球増多が診断的・病態的に重要な疾患です。

二次性CEPの原因

- 結合組織病(特にEGPA)

- 感染後反応

- 薬剤(抗生物質、抗てんかん薬など)

- 誤嚥(silent aspiration)

実臨床では、特発性と薬剤性が多いような実感です。

ちなみにAEPとは異なり、喫煙が原因となることは多くないです。

二次性の原因がない場合には、特発性CEPと診断します。

臨床像

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 発症 | 亜急性〜慢性 |

| 症状 | 長期の咳嗽、呼吸困難、体重減少 |

| 予後 | ステロイドに反応するが再発も多い。 線維化のリスクあり |

| リスク因子 | アレルギー体質、喘息の既往 |

| 好発年齢 | どの年代でも起こりうるが、30〜40歳代に多い |

| 性差 | 女性>男性(約2倍) |

| 検査所見 | 末梢血好酸球6%以上(しばしば数十%) IgEは約半数で上昇 |

典型的には末梢血や気管支肺胞洗浄液(BAL)中の好酸球比率が上昇し、数十%に達することが多いです。

ただし、発症早期には好酸球比率が正常範囲に近いこともあり、その後の経過で遅れて上昇してくる症例もあります。

これは発症早期に肺に集積した好酸球が、遅れて末梢血に戻っていくことが原因であると考えられています。

したがって、疑わしい場合には単一時点の結果で判断せず、数日後に再検を行うことが望ましいでしょう。

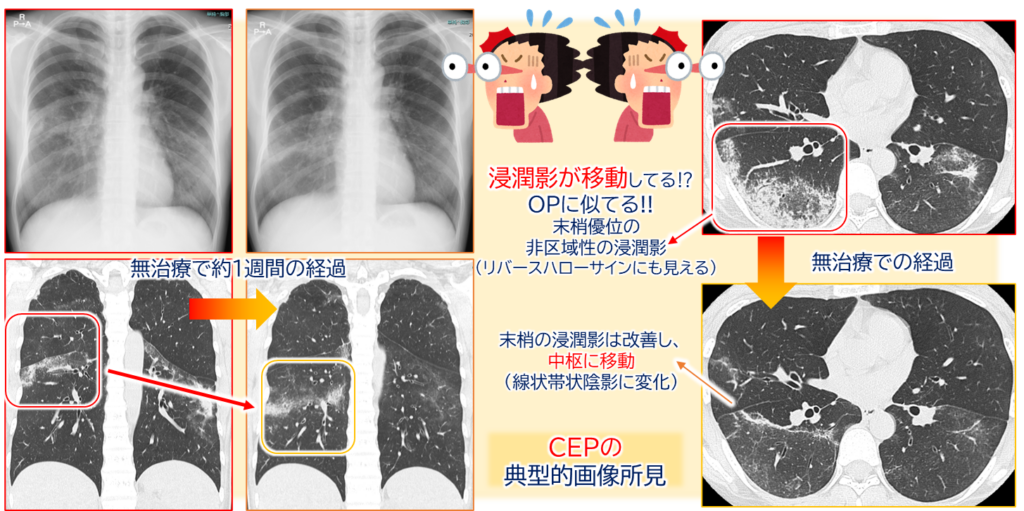

胸部CT

| 特徴 | CEP |

|---|---|

| 分布 | 末梢優位 ± 中葉または上葉優位 非区域性 |

| 所見 | – すりガラス影や浸潤影(典型的所見) – 網状影 – 胸膜面に平行する線状帯状陰影 – 葉性の無気肺 – 小葉中心性の結節を伴うこともある |

| 特徴的所見 | 移動する浸潤影が特徴。 器質化肺炎(OP)パターンと似ている。 末梢優位の浸潤影、いわゆる”photographic negative of pulmonary edema”が特徴的。 (逆肺水腫パターン) |

CEPの典型像は末梢や胸膜下優位のパターンを示し、移動する浸潤影を示すという点でOPとの鑑別が重要です。

したがってBALや病理学的評価で好酸球所見が診断的に重要な意義を持ちます。

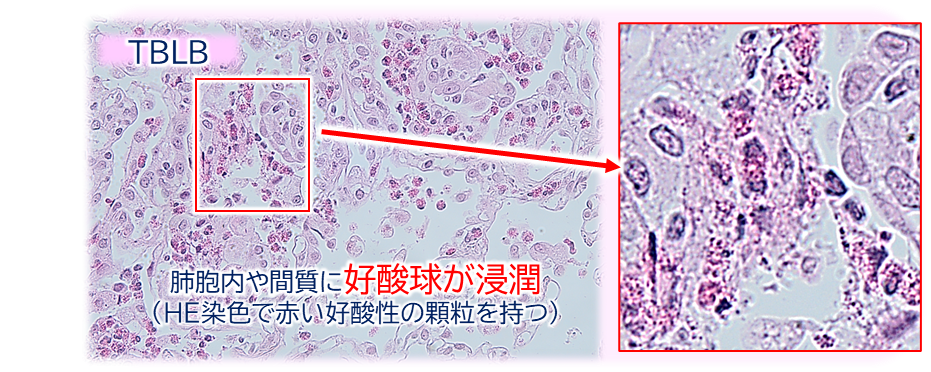

病理像

| 特徴 | |

|---|---|

| 急性期 | 肺胞内・間質内に好酸球浸潤 |

| 組織像 | 微小膿瘍、organizing pneumoniaを伴うことも |

| 改善期 | 残存する慢性炎症・線維化の兆候も |

ややこしい話ですが、CEPでは、病理組織にOP様の所見が併存することがあります。

しかし、好酸球浸潤が主体で目立つ場合には、OPの所見があってもCEPと診断します。

一方で、好酸球浸潤は存在するものの量が少なく、OPの所見が前景に立つ場合には、CEPとみなすべきか、あるいはOPと診断すべきか判断に迷うことがあります。

その際には、多職種カンファレンス(MD)が極めて重要となります。

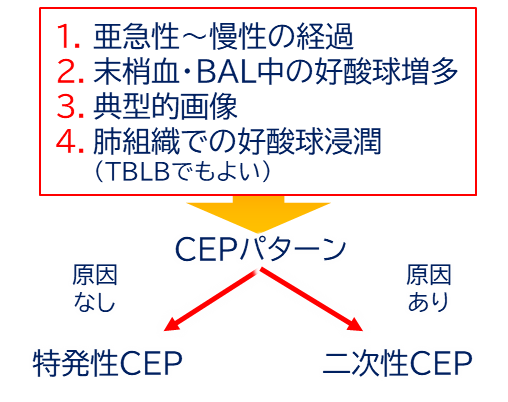

診断の流れ

CEPには、国際的にも日本国内でも、広く統一された単一の公式な診断基準はまだありません。

しかし、診断を下すために専門家が重視するポイントや、国が難病として定めている際の基準は存在します。

国際・文献ベースの診断基準

- 呼吸器症状が持続(通常2週間以上)

- 好酸球増多(末梢血好酸球 ≥ 1,000/μL または BALF 好酸球比率 ≥ 40% など)

- 胸部画像の特徴的所見(末梢優位の浸潤影、いわゆる “photographic negative of pulmonary edema” など)

- 他疾患の除外(感染症、薬剤性、膠原病関連肺炎など)

1~3があり、4を満たせば「Idiopathic CEP(ICEP)」として診断されます。

本邦での取扱い

- 臨床症状と肺陰影が1か月以上持続

- 以下のいずれか、あるいは複数の根拠で診断を補強

- 胸腔鏡下/開胸肺生検での病理診断

- BALF または末梢血で好酸球比率が高値(例:BALF中 ≥ 30%)

- 経気管支肺生検で好酸球浸潤を確認

さらに、薬剤や膠原病など二次性要因を除外したうえで「特発性CEP」と診断されます。

鑑別疾患

- 器質化肺炎(OP)

- 結核

- 肺クリプトコッカス

- サルコイドーシス

- 膠原病ILD

画像や経過ではやはりOPが最も重要な鑑別疾患でしょう。

末梢血やBAL、肺組織における好酸球増多が鑑別に最も重要な所見です。

治療と予後

- 初期治療:プレドニゾロン(PSL)0.5 mg/kg/日で開始し、多くは速やかに改善。

- 経過:3〜6か月以内に終了可能。

吸入ステロイドや無治療で軽快する例もある。 - 予後:予後は良好だが、治療終了後に約1/3〜1/2で再発。

Organizing pneumonia(OP)に似た臨床経過を示す。

治療に反応しない場合は薬剤性や膠原病関連などの二次性を考慮。

まとめ

AEPとCEPは、2013年の国際分類には含まれていませんでした。

しかし2025年ERS/ATSステートメントでは「稀な肺胞充満パターン」として位置づけられ、さらに特発性か二次性かを見極めることの臨床的意義が強調されています。

押さえておくべきポイントは次の通りです:

- 末梢優位で移動性の浸潤影をみた場合はCEPやOPを疑う。好酸球増多を伴えばCEPをより強く考え、膠原病や薬剤性の関与も鑑別に入れる。

- 治療反応性はステロイドで良好だが、特にCEPでは再発に注意が必要。

- 治療抵抗性の場合には、薬剤性や膠原病関連などの二次性を考慮。

EP の臨床・画像・病理的特徴(英日対照表)

| 項目 | 英語原文 | 日本語訳 |

|---|---|---|

| Clinical | Presentation: – Acute or subacute onset of respiratory symptoms. – Typically reversible, but potential for residual fibrosis; low potential for ongoing progression. Risk factors: – No clear age or sex predilection for idiopathic EP. – Risk factors for secondary EP vary with underlying aetiology. | 臨床像: – 呼吸器症状の急性または亜急性発症。 – 通常は可逆的だが、残存性の線維化を残す可能性がある。持続的な進行の可能性は低い。 リスク因子: – 特発性好酸球性肺炎には明確な年齢や性別の好発傾向はみられない。 – 二次性好酸球性肺炎の危険因子は、基礎となる病因により異なる。 |

| Radiologic | Acute: – Variable craniocaudal and axial distribution. – Ground glass and/or consolidation with interlobular septal and bronchovascular thickening. – Pleural effusions and ill-defined centrilobular nodules may be present. Chronic: – Peripheral ± middle or upper lung predominance. – Non-segmental regions of airspace consolidation. – Findings may include ・ground glass opacities, ・pulmonary nodules, ・reticulation, ・linear band-like opacities parallel to the pleural surface, ・lobar atelectasis. | 急性型: – 頭尾方向および軸方向の分布は多様。 – すりガラス影や浸潤影に加えて、小葉間隔壁および気管支血管束の肥厚を伴う。 – 胸水や境界不明瞭な小葉中心性結節がみられる場合もある。 慢性型 – 末梢優位 ± 中葉または上葉優位。 – 区域に依存しない空間の肺胞性浸潤がみられる。 – 所見としては、以下が含まれる ・すりガラス影、 ・肺結節、 ・網状影、 ・胸膜面に平行する線状帯状陰影、 ・葉性の無気肺 |

| Pathologic | Acute: – Acute lung injury pattern such as diffuse alveolar damage accompanied by alveolar and interstitial inflammatory infiltrates with prominent eosinophils. Chronic: – Alveolar spaces contain eosinophils, which may also involve the interstitium. – Eosinophilic micro-abscesses can occur. – Coexistent organising pneumonia can occur. In resolving EP, particularly after steroid therapy, the morphology may appear as organising pneumonia or alveolar macrophage pneumonia and eosinophils may be inconspicuous or absent. | 急性型: – びまん性肺胞障害に代表される急性肺障害パターンを呈し、肺胞および間質に炎症性細胞浸潤を認め、好酸球が顕著。 慢性型: – 肺胞腔内に好酸球が存在し、間質にも及ぶことがある。 – 好酸球性微小膿瘍が形成される場合がある。 – 器質化肺炎が併存することもある。 寛解期の好酸球性肺炎(EP)では、 特にステロイド治療後、形態は器質化肺炎や肺胞マクロファージ肺炎の像を呈し、好酸球は目立たないか、あるいは消失していることもある。 |

過去の記事はこちら

【新国際分類2025】間質性肺炎の新しい整理法 – 背景と全体像を押さえよう

【新国際分類2025】その2 間質性肺炎診断はこう進める!―実践的アプローチ解説―

【新国際分類2025】その3 Interstitital patternsとAlveolar filling patternsの全体像とパターン分類

【新国際分類2025】その4 Usual Interstitial Pneumonia(UIP)はただの画像・病理パターン―“特発性”か“二次性”かの見極めが重要

【新国際分類2025】その5 Nonspecific interstitial pneumonia(NSIP)

【新国際分類2025】その6 気管支中心性間質性肺炎(Bronchiolocentric Interstitial Pneumonia: BIP)ってな~に?

【新国際分類2025】その7 びまん性肺胞障害(Diffuse Alveolar Damage: DAD)を理解する

【新国際分類2025】その8 Pleuroparenchymal Fibroelastosis(PPFE)を学ぶ

【新国際分類2025】その9 Lymphoid interstitial pneumonia(LIP)パターンを見たら、まず“二次性”を疑え!

【新国際分類2025】その10 Organising Pneumonia(OP)を極める

【新国際分類2025】その11 Respiratory bronchiolitis interstitial lung disease(RB-ILD)を理解する ―ほぼ喫煙関連?

【新国際分類2025】その12 Alveolar Macrophage Pneumonia(AMP)―DIPからAMPへ

【新国際分類2025】その13 「Combined patterns(複合パターン)」とは何か?

【新国際分類2025】その14 分類不能間質性肺疾患(Unclassifiable ILD)を読み解く ― 2013から2025へ

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。