Ryerson CJ et al. Update of the International Multidisciplinary Classification of the Interstitial Pneumonias: An ERS/ATS Statement. European Respiratory Journal 2025.

2025年8月、ついに国際的合意に基づく新しい間質性肺炎(Interstitial Pneumonia, IP)分類がアップデートされました。

この分類は、呼吸器内科・放射線科・病理医など多職種が同じ言葉で議論できる「共通言語」をつくることを目的にしています。

前回のブログでは、新分類における主な変更点について整理しました。

特に以下のポイントを強調しました。

- 特発性間質性肺炎(IIPs)だけでなく、二次性の間質性肺炎も含めた包括的な分類であること

- 新たなサブカテゴリーや用語が導入されたこと

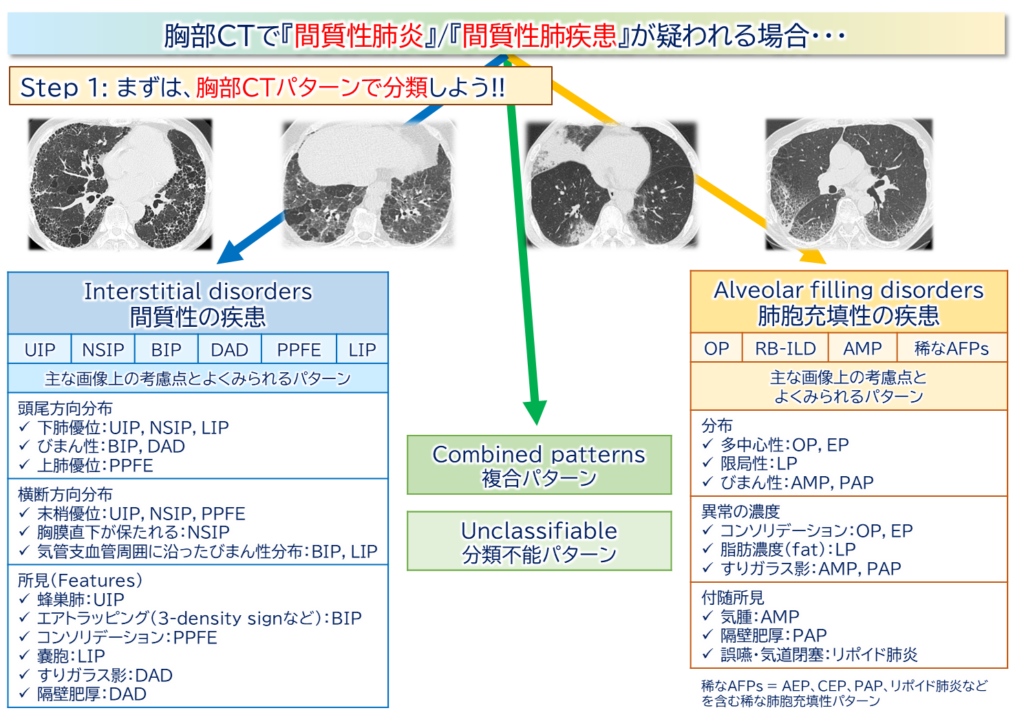

- 胸部CTにおける“間質性”と“肺胞充填性”の大きな2分類から診断がスタートすること

- 「診断確信度」を明確に記載することが求められている点

過去の記事はこちら→【新国際分類2025】間質性肺炎の新しい整理法 – 背景と全体像を押さえよう

今回はその続きとして、論文の Diagnostic approach の内容に基づき、診断の流れを解説します。

Step 1:まずは胸部CTで「パターン」を捉える

診断の出発点は、画像的にどのパターンに該当するかを見極めることです。

ここでは“病名”をつけるのではなく、あくまで“パターン”を捉えるのが重要です。

(例:「NSIP pattern」「BIP pattern」など)

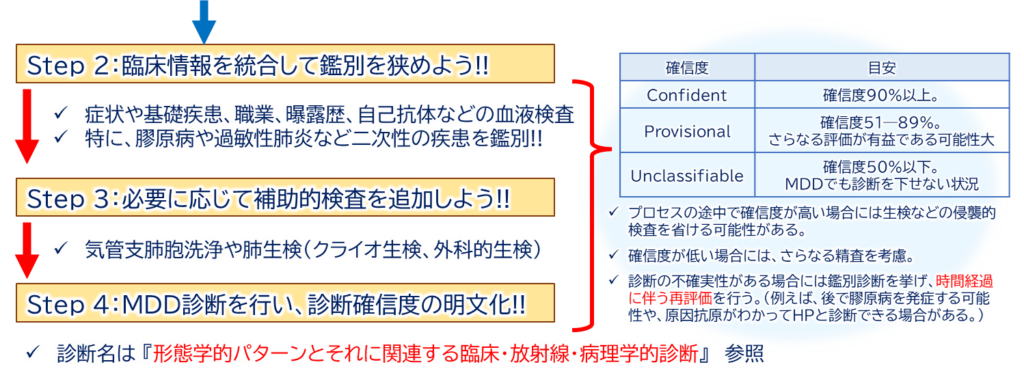

Step 2:臨床情報を統合して鑑別を狭める

画像でパターンを特定した後は、次の臨床的情報を組み合わせて絞り込みます:

- 症状(急性 / 慢性)

- 既往歴(膠原病、薬剤など)

- 自己抗体を含む血液検査

- 職業・環境曝露の有無

この時点で、後に説明する確信度が高い場合、最終診断に至るケースもあります。

Step 3:必要に応じて補助的検査を追加

それでも診断や治療方針に不確実性が残る場合には、つまり確信度が低い場合には、以下の検討を行います。

現時点では、下記のうち、気管支肺胞洗浄や肺生検(経気管支肺生検、クライオ生検、外科的生検)が主軸になります。

| 検査 | 現状 |

|---|---|

| 分子学的検査 | 有用なケースもあるが、感度・特異度が十分ではなく routine は推奨されない |

| 気管支肺胞洗浄・肺生検 | 有用だが侵襲的なため、リスクとベネフィットを患者と十分に共有した上で決定 |

Step 4:MDD診断を行い、診断確信度の明文化

新分類では、「どのパターンから何を最も考えているか」を明確に記載することが推奨されています。

“BIPパターン。HPを第一に考えるが、CTD-ILDおよび薬剤性ILDも鑑別に挙がる”

といった形で、鑑別の考え方そのものを記録します。

そして、最終的な診断はMultidisciplinary Discussion(MDD)によって行われるべきであることが明確に記されています。

実際、Diagnostic approach の中では、画像だけでは判断が難しい場合に臨床所見・検査結果・病理所見を組み合わせた上でMDDにより診断を決定することが推奨されています。

また、「確信度(confidence)」を明示的に記載することの重要性も強調されています。

“The lack of a pathognomonic test for most IPs highlights the importance of carefully considering and documenting diagnostic confidence throughout the evaluation process, including the confidence in the leading diagnosis and the list of potential differential diagnoses.”

つまり、「最も可能性の高い診断」を提示しただけで終わるのではなく、

どの程度その診断に自信があるのか、およびどのような鑑別診断が残っているのかを併せて記録することが、診療の質を担保するうえで不可欠とされています。

| 確信度 | 目安 |

|---|---|

| Confident | 確信度90%以上。 |

| Provisional | 確信度51―89%。さらなる評価が有益である可能性が高い状態 |

| Unclassifiable | 確信度50%以下。MDDでも特定の診断を下せない状況といえる |

- 診断プロセスの途中で確信度が高い場合には生検などの侵襲的検査を省ける可能性がある。

- 確信度が低い場合には、さらなる精査を考慮。

- 診断の不確実性がある場合には鑑別診断を挙げ、時間経過に伴う再評価を行う。

(例えば、後で膠原病を発症する可能性や、HPの原因抗原がわかることがある。)

💡 まとめ

「画像パターンを診る → 臨床・検査・病理組織を統合しMDD → 確信度を記載する」

この3点セットを意識するだけで、

新分類に沿った診断プロセスを自然に実践できます。

「診断名をつける」のではなく、“診断を組み立てる”という視点を持つことがとても大切ですね。

次回以降の記事でさらに深掘りしていきます!

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。