最近、「間質性肺炎(IP)と言われたのですが、命にかかわりますか?」と心配される方が増えています。

確かに、インターネットやニュースなどで「肺が固くなる」「呼吸が苦しくなる」「治らない」などのイメージが広がっていることもあり、不安になるのは当然です。

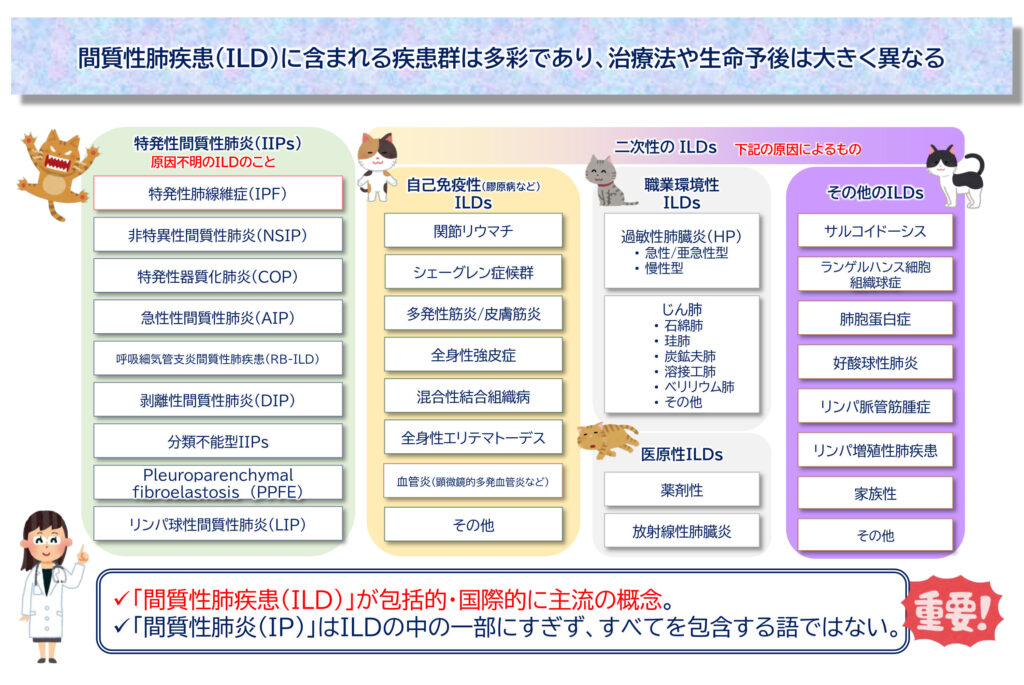

でも実は、この「間質性肺炎(IP)」という言葉、医療現場ではやや限定的な意味で使われているもので、正確には「間質性肺疾患(ILD)」というもっと広い概念が正しいのです。

ILD(間質性肺疾患)とは?

ILD(Interstitial Lung Disease)は、肺の「間質」と呼ばれる組織(肺胞と肺胞の間や肺血管周囲など)にびまん性に炎症や線維化が生じる疾患群の総称です。

ここには、以下のようなさまざまな原因や背景をもつ疾患が含まれます:

- 特発性間質性肺炎(IIP):原因不明の代表格(例:特発性肺線維症(IPF)など)

- 膠原病関連ILD:関節リウマチ、全身性強皮症、皮膚筋炎など

- 職業・環境曝露:過敏性肺炎(鳥やカビなどが原因)、粉塵性肺疾患

- 薬剤性・放射線性:抗がん剤や免疫抑制剤などによる肺障害

- 血管炎やサルコイドーシスなど:その他の全身性疾患に伴うもの

つまり、「間質性肺炎」という言葉でひとくくりにするのは実はとてもあいまいで、予後や治療法もまったく異なるさまざまな疾患が混在しているわけです。

「IP」は包括的な言葉ではない?

よく現場でも「IP疑いです」なんて言いますが、厳密には「IP(Interstitial Pneumonia)」は間質性肺疾患の一部である“特発性間質性肺炎(IIP)”に由来する言葉です。

つまり、「IP」は全てのILDを指す包括的な用語ではなく、狭義の分類の中のひとつ。

今の国際的なガイドラインや学術的な分類では、「ILD(間質性肺疾患)」が標準的な包括用語となっています。

ILDの中には「経過が良好なもの」もたくさんある

「間質性肺炎=重病」というイメージが先行しがちですが、実際には次のようなパターンがあります:

- 原因が明確で、治療に反応して改善するタイプ

- 症状が軽く、経過観察だけで済むタイプ

- 進行はするが、薬である程度コントロール可能なタイプ

- 現在の医療では有効な治療が難しい予後不良なタイプ(例:IPF)

つまり、「ILDだから重症」「命にかかわる」というのは一概に言えず、正確な診断によって分類し、適切な管理を行うことが重要になります。

まとめ:大事なのは「分類」と「専門医の診断」

ILDは多様な背景と経過をもつ疾患群であり、単なる「肺の炎症」や「肺が固くなる病気」という理解では不十分です。

重要なのは:

- まずILDという広い概念を正しく理解すること

- 「どのタイプのILDか」を正確に分類・診断すること

- 治療の必要性や予後を判断して、継続的に管理すること

そのためには、胸部CTの読影、呼吸機能検査、必要に応じた血液検査・気管支鏡などを通じて、専門医による慎重なアセスメントが必要です。

不安なときこそ、しっかりと診断を受けて、正しい情報に基づいた判断をしていきましょう。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。