Idiopathic nonspecific interstitial pneumonia: report of an American Thoracic Society project. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jun 15;177(12):1338-47.

関連記事:HRCTと病理学的UIP

関連記事:蜂巣肺について

関連記事:NSIP一般について

NSIPと診断するにはまず何をすべき?

NSIPを疑うときの手順は以下の通りです:

- 胸部HRCTでUIPを除外

- 薬剤性肺障害、過敏性肺炎(HP)、膠原病(CTD)を除外

- それでも特発性NSIP(iNSIP)の可能性が残る場合は、

➡ 肺の組織を採って(生検して)病理診断を行うことが最も重要です。

肺の組織は、通常は外科的肺生検(SLB)で採りますが、最近では気管支鏡下での凍結生検(クライオバイオプシー)も注目されています。

NSIPの病理学的特徴は?

NSIPは、元々は他の病型(UIPやDIPなど)に当てはまらない間質性肺炎を分類するために作られた「新しいカテゴリー」でした。

- 1994年にKatzensteinとFiorelliが64例をまとめて“NSIP”と名付けたのが始まりです。

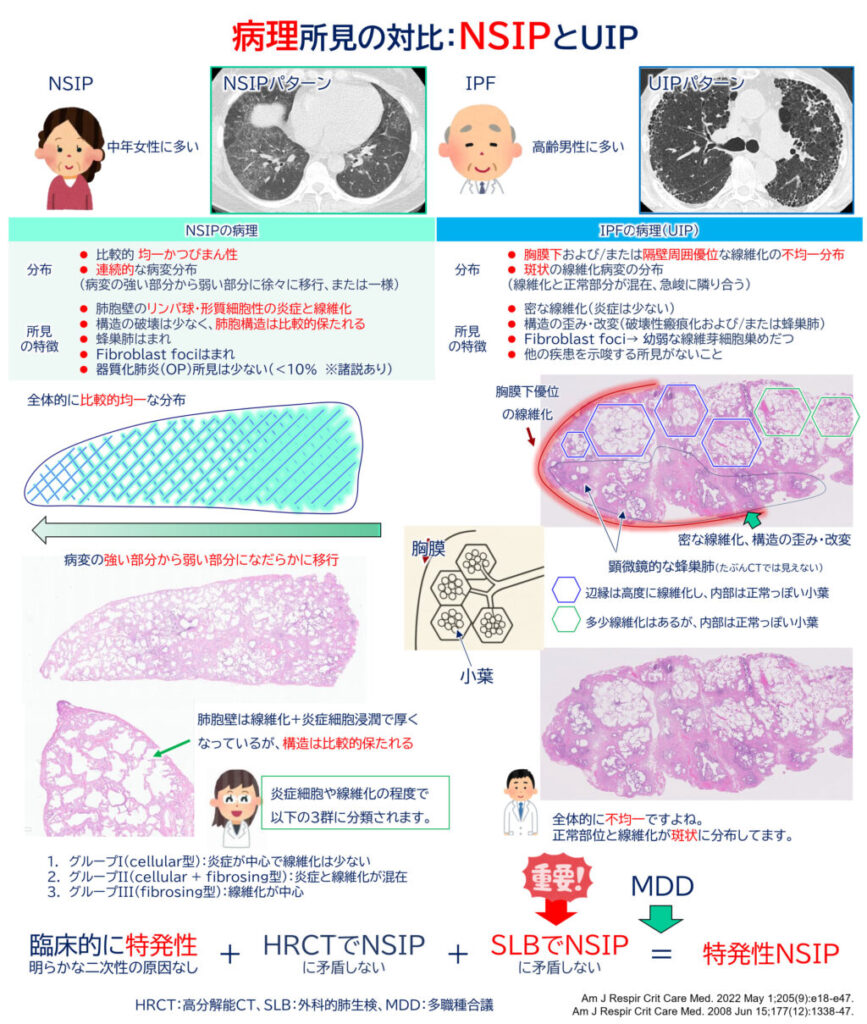

主な組織学的特徴は:

- 時間的な均一性(Temporal Uniformity)

⇒ UIPのように「新旧入り混じった線維化」がなく、組織変化が均一。 - 肺胞壁の炎症と/または線維化

⇒ リンパ球や形質細胞が集まっていて、線維化がある場合もあります。 - 線維化していても、線維芽細胞(fibroblasts)は少ない

⇒ UIPとの大きな違い。UIPでは“線維芽細胞巣”が多くみられます。

NSIPとUIPの組織学的所見の比較

| 組織学的所見 | NSIP(非特異的間質性肺炎) | UIP(通常型間質性肺炎) |

|---|---|---|

| 時間的変化(temporal pattern) | 時間的に均一な病変分布(temporal uniformity) | 時間的に不均一なモザイク状病変(temporal heterogeneity) |

| 線維化と炎症の程度 | 細胞性または線維化性(炎症と線維化) | 進行性線維化が主体 |

| 構造の破壊 | 構造の破壊すくない | 顕著な構造破壊を伴う |

| 蜂巣肺 | まれに認められる(約5%) | 頻繁に認められる(診断に重要) |

| 線維芽細胞巣 | まれ、限定的に見られる | 顕著に存在(予後と関連) |

| 器質化肺炎(OP) | 器質化肺炎を伴うことがある(<10%) | 通常は認められない(急性増悪時を除く) |

| リンパ球性炎症 | リンパ球や形質細胞による炎症が目立つ | あまり目立たない |

| 主な細胞浸潤 | リンパ球、形質細胞 | 線維芽細胞主体、炎症は乏しい |

| 病変の分布 | びまん性または連続的分布 | パッチワーク状の病変分布 |

| 肺胞構造の保たれ方 | 肺胞構造が比較的保たれている | 構造の破壊により不明瞭 |

NSIPのサブタイプ(組織の見た目による分類)

KatzensteinらはNSIPを以下の3つに分類しました:

- グループI(cellular型):炎症が中心で線維化は少ない

- グループII(cellular + fibrosing型):炎症と線維化が混在

- グループIII(fibrosing型):線維化が中心

現在は簡略化されて、cellular型とfibrosing型に分類されることが多いです。

➡ fibrosing型が圧倒的に多く(約8割以上)、cellular型は少数派です。

NSIPの注意すべき副次的所見

NSIPにも以下のような所見が混じることがありますが、以下の所見が多すぎると別の疾患を考える必要が出てきます。

- 線維芽細胞巣(21%)→IPF/UIP

- 器質化肺炎(52%)→COP

- リンパ濾胞(57%)→膠原病肺など

- 肺胞内マクロファージが多い→DIPなど

また、肺の構造が大きく壊れていない(構造破壊がすくない)こともNSIPの特徴です。

SLB(外科的肺生検)を行う際の注意点

- 同じ患者でも肺の部位によって所見が異なることがあります。

➡ Flahertyらの研究では、ある葉ではNSIP、別の葉ではUIPという症例が26%もありました。

この場合、予後が悪いUIPと診断すべきとされています。

- UIPの組織の中にもNSIPっぽい所見があることもあり、NSIPと診断してもUIPが完全に否定されたわけではないこともあります。

➡ だからこそ、生検は複数の肺葉から取ることが望ましいとされています。

NSIPに似た「オーバーラップ病態」にも注意

Kambouchnerらは、NSIPと他の病気が混じったようなパターンを6種類見出しました:

- NSIP/UIPオーバーラップ

- NSIP/線維化性敏性肺炎(fHP)

- NSIP/器質化肺炎(OP)

→ 多くの症例(60%)がオーバーラップ型で、純粋なNSIPは36%のみでした。

- fHPオーバーラップ:臨床的には過敏性肺炎と診断される傾向

- OPオーバーラップ:膠原病関連が多い傾向

ただし、iNSIPとCTD関連NSIPの組織だけでの区別は困難という報告もあります。

また、一部のオーバーラップ型(NSIP/UIPなど)は予後が悪いとも言われています。

組織診断がついたあとに再確認すべきこと

NSIPと診断された後でも、隠れた原因(膠原病、職業性暴露、薬剤など)を再度チェックすべきです。

- 問診(職業歴・服薬歴)

- 身体所見

- 過去の情報との照合

NSIPは特発性として診断されることもありますが、膠原病、過敏性肺炎、薬剤性肺炎などの二次性疾患においても、類似した病理所見や画像所見を呈することがあります。特に初回診断時には特発性NSIPと判断されても、経過中に関節リウマチや皮膚筋炎/多発性筋炎などの膠原病を発症する例も少なくありません。