2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension.Humbert M, et al. Eur Respir J. 2023.

はじめに

肺高血圧症(PH)の中でも、第1群に分類される肺動脈性肺高血圧症(PAH)は、肺血管拡張薬の開発により、予後が大きく改善されました。

また、第4群の慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)では、外科的治療やカテーテル治療が普及し、治療成績が向上しています。

一方、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺疾患(ILD)などの呼吸器疾患に伴う肺高血圧症(PH)は、第3群に分類されます。

PHを合併すると、それぞれの呼吸器疾患の予後が悪化することが知られていますが、有効な治療戦略は確立されておらず、特に第3群PHは他のPHと比べても予後が最も不良であることが課題です。

まずは、PHの分類とそれに応じたおおまかな治療、診断の流れを理解しましょう。

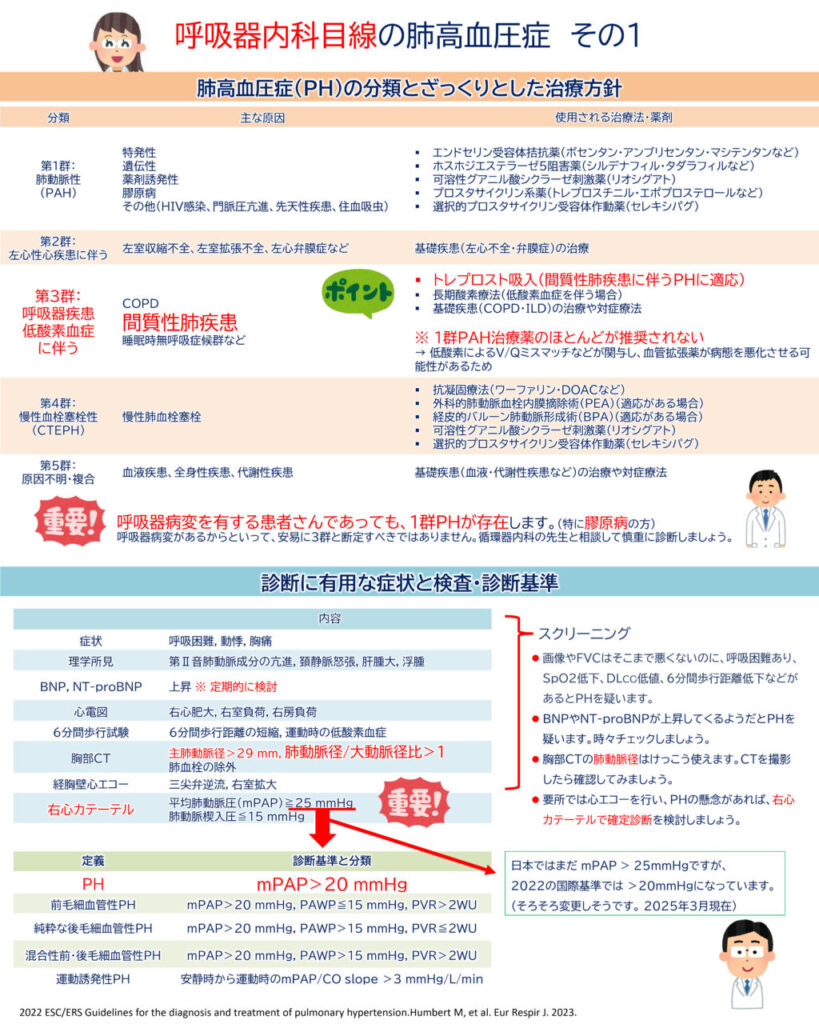

PHの分類とざっくりとした治療方針

| 分類 | 主な原因 | 使用される治療法・薬剤(商品名含む) |

|---|---|---|

| 第1群: 肺動脈性 (PAH) | 特発性 遺伝性 薬剤誘発性 他の疾患と関連 ・膠原病 ・HIV感染 ・門脈圧亢進 ・先天性疾患 ・住血吸虫 ・その他 | – エンドセリン受容体拮抗薬(ERA) - ボセンタン(トラクリア®) - アンブリセンタン(ヴォリブリス®) - マシテンタン(オプスミット®) – ホスホジエステラーゼ5阻害薬(PDE5i) - シルデナフィル(レバチオ®) - タダラフィル(アドシルカ®) – 可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬(sGC刺激薬) - リオシグアト(アデムパス®) – プロスタサイクリン類似薬 - エポプロステノール(フローラン®) - イロプロスト(ベンタイビス®) - トレプロスチニル(トレプロスト®吸入液) – 選択的プロスタサイクリン受容体(IP受容体)作動薬 - セレキシパグ(ウプトラビ®) |

| 第2群: 左心性心疾患に伴う | 左室収縮不全 左室拡張不全 左心弁膜症など | – 基礎疾患(左心不全・弁膜症)の治療 |

| 第3群: 呼吸器疾患 低酸素血症に伴う | COPD 間質性肺疾患 睡眠時無呼吸症候群 | – トレプロスト吸入液(間質性肺疾患に伴うPHに適応) – 長期酸素療法(低酸素血症を伴う場合) – 基礎疾患(COPD・ILD)の治療が最優先 ※ 1群PAH治療薬のほとんどが推奨されない → 低酸素による肺血管収縮が関与するため、 血管拡張薬が病態を悪化させる可能性がある |

| 第4群: 慢性血栓塞栓性 (CTEPH) | 慢性肺血栓塞栓 | – 抗凝固療法 - ワルファリン、DOAC(ダビガトラン®、リバーロキサバン®) – 外科的肺動脈血栓内膜摘除術(PEA)(適応がある場合) – 経皮的バルーン肺動脈形成術(BPA)(適応がある場合) – リオシグアト(アデムパス®) – セレキシパグ(ウプトラビ®) |

| 第5群: 原因不明の 複合的要因 によるもの | 血液疾患 全身性疾患 代謝性疾患 | – 基礎疾患(血液・代謝性疾患など)の治療が最優先 – 個々の患者の状態に応じて慎重に検討 |

PHの診断には何が必要?

PHは、背景の呼吸器疾患の影響と症状が重なりやすいため、一つの検査だけで確定診断を行うことが難しい場合が多いです。そのため、複数の検査を組み合わせて評価することが重要になります。

🔎 まずは非侵襲的検査でPHの兆候をキャッチしましょう!

まずは、身体への負担が少ない 非侵襲的検査 を行い、PHの兆候を確認し、さらなる精査が必要かどうかを判断します。

📌 心電図(ECG)

PHの患者さんでは、右軸偏位 や 右室負荷 の所見が見られることがあります。

これらの異常が確認された場合、PHの可能性を考慮する必要があります。

📌 BNP / NT-proBNP

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)や NT-proBNP は、右心不全の兆候を示すマーカーです。

数値が上昇している場合、右心負荷の有無を詳しく評価することが求められます。

💡 実臨床のポイント

外来診療でも NT-proBNP を測定し、上昇が認められた場合には、心エコーなどの追加検査で右心負荷の有無を評価することが有用です。私もよく測定しています。

📌 胸部CT

胸部CTでは、肺血管の拡張 や 肺塞栓症の有無 を確認できます。

特に 間質性肺疾患(ILD) の患者さんでは、肺野のILD所見だけでなく、肺動脈と大動脈をチェックすることが重要です。

✅ 主肺動脈径 >29 mm

✅ 肺動脈径 / 大動脈径比 >1

また、肺血栓塞栓症 が疑われる場合には、肺動脈ダイナミックCT + 下肢静脈造影CT を追加することが推奨されます。

📌 心エコー検査

PHの評価に最も広く用いられる検査です。

三尖弁逆流速度 を測定し、肺動脈圧を推定します。

重要:これはあくまでも推定です。臨床診断には使えますが、確定診断には右心カテーテルが必須です。

また、2群PH(左心疾患に伴うPH) との鑑別にも役立ちます。

💨 呼吸機能と血液ガス分析で肺の状態を評価

📌 肺拡散能(DLCO)

PHがあると、換気障害の程度に対して 異常に低下 することがあります。

DLCOが極端に低い場合には、PHの可能性を強く考慮する必要があります。

📌 動脈血ガス分析

✅ 安静時の低酸素血症

✅ 呼吸機能に見合わない低酸素血症やアシドーシス

これらの所見がある場合、PHの可能性を考慮します。

📌 6分間歩行試験(6MWT)

運動耐容能を評価する検査です。

✅ 歩行距離の短縮

✅ 運動時の低酸素血症

これらが認められる場合、PHの可能性を考慮する必要があります。

💡 検査結果のバランス評価が重要です!

基礎疾患の重症度と比較し、検査結果が悪化していないかを確認することが大切です。

例えば、基礎の肺疾患がそこまで悪くないにもかかわらず検査結果が悪い場合には、PHを強く疑う必要があります。

ただし、これは 経験がものをいう部分 でもあります。

💉 確定診断には右心カテーテル検査が必須

非侵襲的検査でPHが疑われた場合、最終的な診断には右心カテーテル検査が必要 となります。

📌 右心カテーテル検査の役割

✅ 血行動態の評価

→ mPAP(平均肺動脈圧) ≧20 mmHg で PH と診断(2025年3月現在、日本では25 mmHg)

→ PAWP(肺動脈楔入圧) ≦15 mmHg なら前毛細血管性PH、>15 mmHg なら後毛細血管性PH

✅ 治療方針の決定

→ PHの重症度や分類を正確に判断し、適切な治療を行うために重要です。

2022年に改訂された欧州心臓病学会および欧州呼吸器学会のガイドラインでは、右心カテーテル検査で測定した平均肺動脈圧が20mmHgを超える場合をPHと定義しています。

一方、日本では、2025年3月現在、肺高血圧症の診断基準として、右心カテーテル検査で測定したmPAPが25mmHg以上を用いています。これは、従来の基準を踏襲したものであり、最新の国際基準とは異なっています。

ただし、日本循環器学会は2025年3月頃に(そろそろ?)に新たな『肺高血圧症治療ガイドライン』の発表を予定しており、日本呼吸器学会も『肺病変を有する肺高血圧症診療ガイドライン2025』を作成中であることから、これらの最新の国際的な基準や知見が反映されることが期待されています。

📌 RHCを受けるべき人

✅ 非侵襲的検査でPHが疑われる方

✅ PHの確定診断が必要な方

✅ PHの分類を明確にする必要がある方

✅ 肺移植や手術の適応評価が必要な方

✅ 治療の効果を評価する必要がある方

📢 2022年にPHの国際診断基準が変更(日本ではまだ)

💡 以前の診断基準 ✅ mPAP ≧25 mmHg で PHと診断

💡 2022年の診断基準 ✅ mPAP >20 mmHg で PHと診断(より早期に診断可能に!)

※ 2025年3月現在、日本では25 mmHg

これは、mPAPが 20 mmHgを超えると肺血管の障害が始まっている ことが明らかになったためです。

🔄 PHの分類(国際基準)

| 分類 | 診断基準 |

|---|---|

| PH(肺高血圧症) | mPAP >20 mmHg |

| 前毛細血管性PH | mPAP >20 mmHg, PAWP ≦15 mmHg, PVR >2WU |

| 純粋な後毛細血管性PH | mPAP >20 mmHg, PAWP >15 mmHg, PVR ≦2WU |

| 混合性前・後毛細血管性PH | mPAP >20 mmHg, PAWP >15 mmHg, PVR >2WU |

| 運動誘発性PH | 安静時から運動時の mPAP/CO slope >3 mmHg/L/min |

mPAP:平均動脈厚、PAWP:肺動脈楔入圧、PVR:肺血管抵抗、WU:Wood unit

※ 2025年3月現在、日本ではmPAP > 25 mmHg

この変更により、より早期にPHを診断し、治療の適切なタイミングを見極めることが可能 になりました。

🔍 まとめ

✅ PHの診断には、まず非侵襲的検査でスクリーニングを行いましょう!

✅ 心電図、BNP/NT-proBNP、胸部CT、心エコーで評価します。

✅ 確定診断には右心カテーテル検査が必須です。

✅ 2022年から国際的には mPAP >20 mmHg で PH と診断されるようになりました。

※ 2025年3月現在、日本ではmPAP > 25 mmHg

「なんとなく検査結果が悪いな…」と感じたら、PHの可能性を考慮することが大切です。

適切なタイミングで正しい検査を行い、正確な診断につなげましょう!💡

第3群と考えられるPHの中には、実際には第1群に分類される症例も存在します。

これは、単に呼吸器疾患があるという理由だけで一律に第3群と判断されてしまうケースがあるためです。しかし、「呼吸器疾患があるから第3群である」と決めつけるのは危険です。

呼吸器疾患の程度が軽い場合、PH発症リスクは高くありません。

特に、強皮症やMCTDなど、膠原病関連間質性肺疾患に合併するPHでは、併存する呼吸器疾患の有無に関わらず、PHそのものとしての病態を示す症例が存在します。そのため、こうした症例では1群治療としての肺血管拡張薬の効果が期待されています。

また、最近では、ILDに合併したPH(第1群とも第3群とも、またはその両方の特徴を持つ症例)に対する治療薬として、トレプロスチニルが保険適用されるようになりました。

今後、こうした新たな治療戦略が確立されていくと考えられますので、呼吸器内科領域における肺高血圧の意義や治療について、より深く学ぶことがますます重要になってくると思います。