Pulmonary hypertension in chronic lung disease and hypoxia. Nathan SD, et al. Eur Respir J. 2019.

はじめに

肺高血圧症(PH)の中でも、第1群に分類される肺動脈性肺高血圧症(PAH)は、肺血管拡張薬の開発により、予後が大きく改善されました。

また、第4群の慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)では、外科的治療やカテーテル治療が普及し、治療成績が向上しています。

一方、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺疾患(ILD)などの呼吸器疾患に伴う肺高血圧症(PH)は、第3群に分類されます。

PHを合併すると、それぞれの呼吸器疾患の予後が悪化することが知られていますが、有効な治療戦略は確立されておらず、特に第3群PHは他のPHと比べても予後が最も不良であることが課題です。

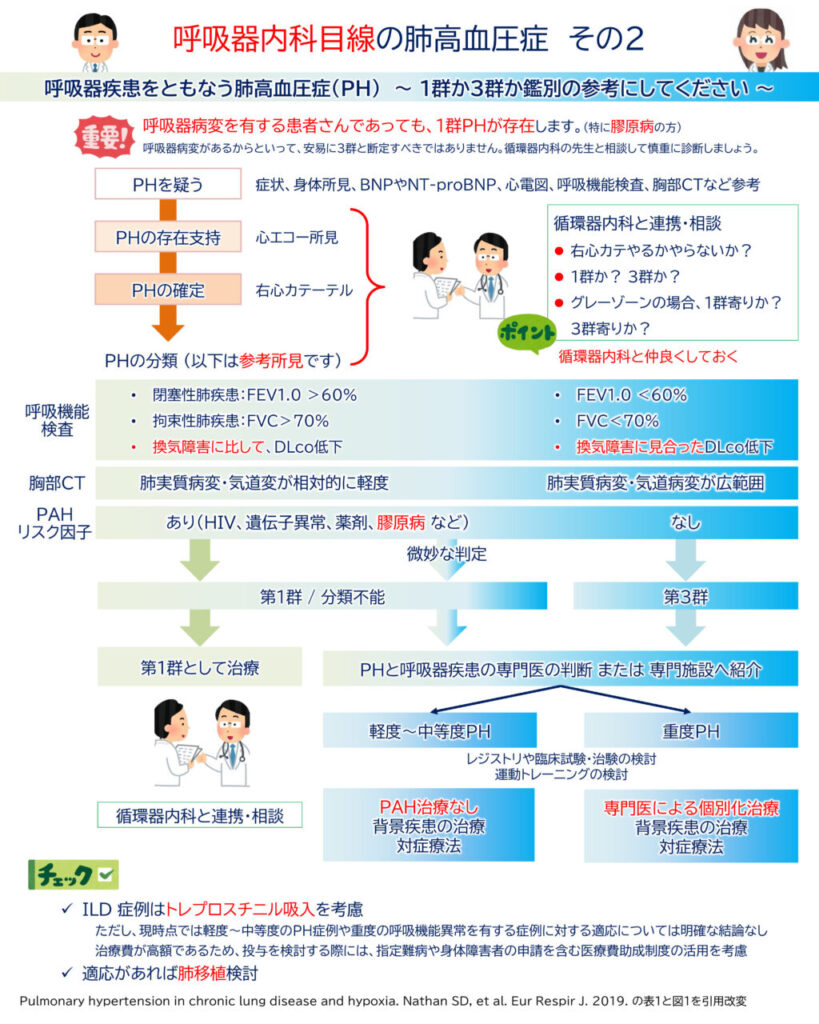

肺高血圧の分類や診断の流れは、関連記事<呼吸器内科目線で肺高血圧を深堀してみる その1>で解説しています。宜しければどうぞ。

1群か3群かのグレーゾーンをどう考えるか?

近年、PHの「第1群か第3群か問題」が注目されています。

具体的には、COPDやILDなどの慢性呼吸器疾患を有する患者にPHが認められる場合、基礎疾患の重症度によって分類が異なる可能性があるという点です。

・基礎疾患が重度 → 第3群に分類

・基礎疾患が軽症~中等症 → 第3群とは言い切れず、第1群の可能性も考慮

このため、呼吸器内科では 「第3群と断定できないケース」 において循環器内科と連携することになりますが、その際に 「第1群か第3群か問題」 が生じます。

現時点では、この分類を明確に白黒つけることは難しく、むしろグレーゾーンの中にある状態です。

診療では、「白に近い灰色か、黒に近い灰色か」 を慎重に判断しながら対応することが求められます。

第1群(PAH)と第3群(呼吸器疾患によるPH)の鑑別

なぜ第1群と第3群の区別が重要なのか?

PAH(第1群)と呼吸器疾患によるPH(第3群)では、治療方針が大きく異なるからです。

- 第1群では 肺血管拡張薬が有効 ですが、

- 第3群では、PAHに使用される肺血管拡張薬の効果が限定的であり、むしろ有害である可能性があります(後述)。

したがって、酸素療法や基礎疾患の管理が重要となります。

現時点では、第3群PHに対する保険適用薬として、間質性肺疾患(ILD)に伴うPHに対するトレプロスチニルのみが認められています。

どうやって鑑別する?

第1群と第3群を見分けるポイントはいくつかありますが、特に重要なのが 「肺機能」 と 「画像所見」 です。

以下ざっくりとした基準であり、目安にするとよいでしょう。

| 第1群 | 第3群 | |

|---|---|---|

| 呼吸器疾患(※) の所見の程度 CT参考 | 肺実質や気道に所見なし or 所見あるがそこまでひどくない | ある程度進行した肺実質か気道の所見がある |

| 呼吸機能 | %FEV1 > 60%(COPD) %FVC > 70%(IPF・ILDなど) | %FEV1 < 60%(COPD) %FVC < 70%(IPF・ILDなど) |

| DLCO | 換気障害の程度よりもDLCOが低下している | 換気障害に見合ったDLCOの低下 |

| 心エコーや 右心カテーテル | 中等度~重症のPH | 軽度~中等度のPHが多い |

| 他のPAHリスク因子 | 膠原病やHIV、遺伝子異常など | なし |

※ COPDや間質性肺疾患(IPFやその他のILD)、その他の呼吸器疾患

引用文献:Pulmonary hypertension in chronic lung disease and hypoxia. Nathan SD, et al. Eur Respir J. 2019.

ポイント!

✅ 第1群では、肺機能が比較的保たれているのにPHが進行する。

✅ 第3群では、基礎疾患による肺障害が明らか。

また、心肺運動負荷試験でも違いが見られます。

- PAH(第1群) → 「循環制限」が主な問題 で、運動時のPaCO₂は正常~低値。

- 第3群PH → 「換気制限」が強く、循環制限は相対的に弱い。運動時のPaCO₂が上昇することが多い。

しかし、上記の鑑別点はあくまで目安であり、明確な基準とは言えません。

CT所見の評価は数値化・標準化されておらず、呼吸機能検査の指標も十分に検証されたものではありません。

そのため、「白か黒か」という二分的な分類ではなく、第1群と第3群が重なる「グレーゾーン(1+3群)」として捉え、患者ごとの病態に応じた総合的な判断が求められます。

具体的には、「白に近い灰色か、黒に近い灰色か」という視点で評価し、循環器内科と連携しながら個々の症例に適した診断と治療方針を検討することが重要です。

第3群重症PH

2022年以前は、以下のいずれかを満たす場合には「第3群の重症PH」と定義されていました。

- 平均肺動脈圧(mPAP) > 35 mmHg

- mPAP ≥ 25 mmHg かつ 心係数(CI) < 2.0 L/min/m²

しかし、2022年のESC/ERS肺高血圧症ガイドラインでは、新たに 「肺血管抵抗(PVR)」 が重症度の指標として採用されました。

新しい定義(2022年 ESC/ERS ガイドライン)

- PVR ≤ 5 WU(Wood unit) → 非重症PH

- PVR > 5 WU → 重症PH

この変更の背景には、PVRが高い症例の方が予後が悪い ことが示された研究結果があります。

例えば、COPDに伴うPHのコホート研究では、PVR > 5 WU のグループはPVR ≤ 5 WUのグループよりも生命予後が不良 でした。

同様に、ILDに伴うPHのデータでも、PVRが高いほど予後が悪いことが示されています。

ポイント!

✅ これまでの「mPAP 35 mmHg」基準よりも、PVRが重症度評価に重要な指標になった。

✅ PVRが高い第3群PHは、より厳格な管理が必要。

Pulmonary vascular phenotype(肺血管型フェノタイプ)とは?

従来、第3群PHは 「呼吸器疾患によるPH」 として一括りにされていましたが、近年では 「肺血管病変が主体のタイプ」 も存在することがわかってきました。

これが 「Pulmonary vascular phenotype(肺血管型フェノタイプ)」 です。

このフェノタイプでは、

✅ 肺の病変は軽度~中等度なのに、PHが重症化する

✅ DLCOが著しく低下している

✅ PVRが高く、PAH(第1群)に近い血行動態を示す

といった特徴があります。

具体的な患者像

- 軽度のCOPDやILDにもかかわらず、PHが高度である

- DLCOが著しく低下しており、換気障害の程度よりも重症のPHを呈する

- 喫煙歴があり、通常のPAHよりも予後が悪い

研究では、Pulmonary vascular phenotypeに分類される患者は、女性が少なく、高齢、喫煙歴あり、併存症が多い傾向 にあることが示されています。

また、PAH治療薬の効果が従来のPAHよりも低い こともわかってきました。

そのため、このグループの治療戦略はまだ確立されておらず、今後の研究が求められています。

ポイント!

✅ Pulmonary vascular phenotypeは、第1群PAHと第3群PHの中間的な存在。

✅ このフェノタイプの患者では、治療方針を慎重に検討する必要がある。

小括

- 第1群と第3群PHは、肺機能と画像、血行動態で鑑別する。

- 第3群重症PHの定義が「PVR > 5 WU」に変更され、PVRが重要な指標になった。

PVRが高い第3群PHは、より厳格な管理が必要。 - Pulmonary vascular phenotypeは、肺疾患が軽度でもPHが高度なタイプで、PAHとは異なる治療アプローチが必要。

PHの治療:個別化が鍵

それでは、1群か3群か、あるいは1+3群と判断したらどうするか?

また、PVRが高い第3群重症PHだったり、Pulmonary vascular phenotypeの場合はどうするのがよいでしょうか?

- 第1群では、前述のように、肺血管拡張薬(PDE5阻害薬、エンドセリン受容体拮抗薬、プロスタサイクリン製剤など)が治療の中心となります。

- 第3群では、肺血管拡張薬の有効性は限定的であり、むしろ酸素療法、NPPV、呼吸リハビリテーション、基礎疾患の管理が重要になります。しかし、ILD症例では吸入トレプロスチニルも考慮されます。

- 1か3か分類が不明確な場合には、PHと呼吸器疾患に精通した専門施設でPAH肺血管拡張薬が考慮されることがあります。

- PVRが高い第3群重症PHだったり、Pulmonary vascular phenotypeの場合は明確な答えはありませんが、PHと呼吸器疾患に精通した専門施設でPAH肺血管拡張薬が考慮されることがあります。

第3群PHにおける肺血管拡張薬の課題

第3群PHに対して第1群PAHに用いられるような肺血管拡張薬を使用する場合、運動耐容能やガス交換能の改善と、換気・血流ミスマッチによるガス交換障害などの有害事象のリスクバランスを慎重に評価する必要があります。

多くの症例では有害事象のリスクがメリットを上回るため、PH治療に精通した専門医以外が使用することは推奨されません。一部の患者に限り適応を慎重に判断しながら使用されるべきです。

吸入トレプロスチニルの登場

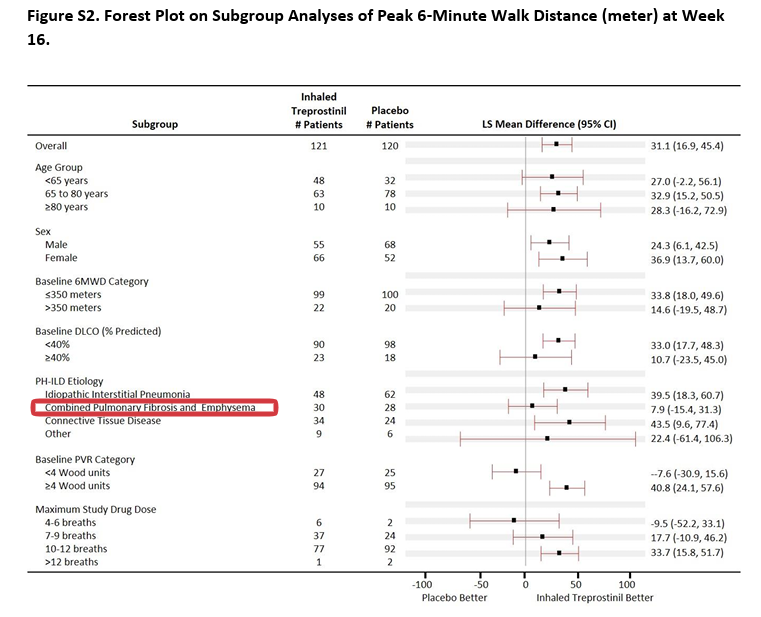

近年、ILDに伴うPHに対する吸入トレプロスチニルが新たに保険適用となり、有効性が報告されています。

個人的な見解として、ILDに伴うPHでは第1群か第3群かに関わらず、トレプロスチニルが第一選択になりうるのではないかと考えています。

しかし、生命予後改善に繋がるかどうかのエビデンスは確立していません。

また、現時点では軽度〜中等度のPH症例や重度の呼吸機能異常を有する症例に対する適応については明確な結論が得られていません。

治療費が高額であるため、投与を検討する際には、指定難病や身体障害者手帳の申請を含む医療費助成制度の活用を考慮する必要があります

一方で、COPDに伴うPHでは有害事象の増加が指摘されており、現時点で適応がありません。

また、トレプロスチニルのINCREASE試験では、ILDとCOPDを合併するCPFE(Combined Pulmonary Fibrosis and Emphysema)症例では有効性が限定的である可能性が示唆されており、慎重な適応判断が求められます。

引用:Waxman A, et al. Inhaled Treprostinil in Pulmonary Hypertension Due to Interstitial Lung Disease.N Engl J Med. 2021 Jan 28;384(4):325-334.

専門施設への紹介:どのタイミングで?

PHの診断や治療には専門的な評価や高度な検査が必要となるため、適切なタイミングで専門施設へ紹介することが重要です。

第1群か第3群かの鑑別が難しい場合

鑑別には右心カテーテル検査が必要ですが、その解釈に迷うケースもあります。

PHと慢性呼吸器疾患の両方の専門知識を持つセンターでの評価が望ましいと考えられます。

肺移植が考慮される場合

肺移植を検討すべき症例では、専門施設への早期紹介が重要です。現在、日本の肺移植待機期間は登録後900~1000日程度とされており、これを考慮した早めの対応が求められます。

重症PHまたは右心不全を伴う場合

PHが進行し、右心機能の低下が認められる場合で、自施設で肺血管拡張薬の適応の判断が難しい場合には専門施設紹介が考慮されます。

治療方針に迷う場合

治療選択に迷うケースでは、臨床研究・治験への登録が考慮される場合もあります。

今後の展望:新しい治療薬の可能性

吸入トレプロスチニル(ILDに伴うPHへの適応)

吸入トレプロスチニルは、ILDに伴うPHにおいて6分間歩行距離やNT-proBNPの改善、ILDの増悪頻度の低下を示す効果が報告されています。

有害事象も許容範囲内とされています。

しかし、生命予後改善に繋がるかどうかのエビデンスは確立していません。

また、現時点では軽度〜中等度のPH症例や重度の呼吸機能異常を有する症例に対する適応については明確な結論が得られていません。

治療費が高額であるため、投与を検討する際には、指定難病や身体障害者手帳の申請を含む医療費助成制度の活用を考慮する必要があります

トレプロスチニルの抗線維化作用

トレプロスチニルには単なる血管拡張作用だけでなく、線維芽細胞の増殖抑制や線維化進行の抑制といった抗線維化作用の可能性も指摘されており、現在、IPFに対する臨床試験が進行中です。

まとめ

✅ 第1群(PAH)と第3群(呼吸器疾患に伴うPH)の鑑別が重要

- 第1群:肺血管拡張薬が有効

- 第3群:肺血管拡張薬の効果が限定的、酸素療法や基礎疾患管理が中心

✅ 「1群か3群か」のグレーゾーンの存在

- COPDやILD患者のPHでは、基礎疾患の重症度により分類が変わりうる

- 「白か黒か」ではなく、「白に近い灰色か、黒に近い灰色か」を慎重に評価

✅ 第3群PHの重症度評価がPVR(肺血管抵抗)に変更

- PVR > 5 WU → 重症PH(予後不良)

- PVRが高い第3群PHでは、より厳格な管理が必要

✅ Pulmonary vascular phenotype(肺血管型フェノタイプ)の概念

- 肺病変が軽度でもPHが高度なタイプ

- DLCOの著しい低下、PVRの上昇など1群PAHに近い血行動態を示す

- 治療方針が未確立で、さらなる研究が必要

✅ 第3群PHへの肺血管拡張薬の課題

- ほとんどの症例では有害事象のリスクがメリットを上回る

- 例外的に専門施設で適応を慎重に判断する必要がある

✅ 吸入トレプロスチニルの登場

- ILDに伴うPH では有効性が報告され、第一選択になり得る(ただし、現時点では軽度〜中等度のPH症例や重度の呼吸機能異常を有する症例に対する適応については明確な結論が得られていない)

- COPDに伴うPH では有害事象の増加が指摘され、適応なし

- CPFE(線維化と気腫を合併する症例) では有効性が限定的

✅ 専門施設への紹介のタイミング

- 1群か3群かの鑑別が難しい場合

- PVRが高い重症PHや肺移植を検討すべき症例

- 治療方針に迷う場合

✅ 今後の展望

- 吸入トレプロスチニルが第3群PHの予後改善に寄与するどうか?

- トレプロスチニルの抗線維化作用がPHのないIPF治療に応用されるかどうか?

📌 PHの診療は「個別化」が鍵!

特に第1群と第3群の鑑別を慎重に行い、必要に応じて専門施設と連携しながら、患者ごとの最適な治療戦略を選択することが重要。