大阪大学からの報告ですね。呼吸器学会の総会でも見た演題がPublishされていました。

実臨床でも重要な判断になりそうですね。

適切な非抗線維化治療を行っても、“despite management” それでも進行してしまう…それがキーポイント!!

Effectiveness of antifibrotic treatment in real-world patients with progressive pulmonary fibrosis. Takayuki Niitsu et al. Respiratory Medicine, 2025.

OPEN ACCESSでした。「This is an open access article under the CC BY license.」

以下上記の論文から引用します。

はじめに

進行性肺線維症(PPF)の診断は、近年の国際ガイドラインで整理され、

12か月以内に症状悪化、画像進行、FVCまたはDLCO低下のうち少なくとも2項目を満たすことが定義とされています。

一方で、INBUILD試験におけるPF-ILDは、「適切な非抗線維化治療を行っても」24か月以内に進行した集団を対象としており、いわゆる “despite management” という条件付きの進行を含んでいました。。

PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>

では、進行性の線維化性ILDの患者さん(特にIPF以外)にいつ抗線維化薬を開始すべきか。

これは臨床現場で非常によく直面する悩ましい問題です。

現在の進行性の定義を踏まえると、抗線維化薬の開始基準として大きく3つの考え方がありえます。

- PF-ILD(INBUILD基準):標準的な非抗線維化治療を行っても24か月以内に進行した群

- PPF(ガイドライン基準):12か月以内に症状・画像・肺機能のうち2項目以上が悪化した群

- PPF+“despite management”:PPFの中でも、適切な非抗線維化治療を行った上でなお進行した群

今回の研究は、これらのどの基準で患者を選択したときに抗線維化薬の効果が明瞭に現れるのかを検証したものです。

背景

PPFを抗線維化治療の適応とする妥当性は未だ確立していない。

本研究は、進行性の非IPF間質性肺疾患(non-IPF ILD)患者に対する抗線維化薬の有効性を、異なる進行基準に基づく患者群で評価することを目的とした。

方法

多施設後ろ向きコホート研究であり、次の3つのコホートにおける抗線維化薬の効果を推定した。

- 標準的非抗線維化療法下で24か月以内に進行したPF-ILD(INBUILD試験に準拠)、

- ATS/ERS/JRS/ALATガイドラインに基づき12か月以内に進行したPPF、

- 適切な非抗線維化療法にもかかわらず進行したPPFのサブセットであるPPF “despite management”

解析はパラメトリックG-formula、時間依存Coxハザードモデル、逆確率重み付け(IPW)を用いた。

結果

non-IPF ILD 1754例中、

- PF-ILD 327例(抗線維化134、非抗線維化193)、

- PPF 567例(抗線維化149、非抗線維化418)、

- PPF “despite management” 326例(抗線維化115、非抗線維化211)

が該当した。

パラメトリックG-formulaでは、PF-ILDにおいて抗線維化療法群の推定生存が高く、最初の3年間で統計学的に有意差を示した。

またPPF “despite management”では一貫して生存上の利点が認められた。

対照的に、PPFコホートでは明確な生存利益は観察されなかった。

これらの所見は、時間依存CoxモデルおよびIPW解析の結果とも整合した。

結語

実臨床下のPF-ILD患者において、抗線維化療法は推定生存率の向上と関連していた。

本研究は、PPF診断において「despite management(適切な管理にもかかわらず進行)」という基準を抗線維化薬適応に含めることの重要性を示唆する。

勉強したいと思います!!

バイアス対策の具体化

この論文では、immortal time biasなどのバイアスを避けるためにしっかりと工夫がされていました。

- 時間依存変数として抗線維化薬を扱う(G-formula、Coxモデル)

→ 薬を始めたタイミングの違いを考慮して解析。 - time-zeroを診断から6か月に統一(IPW解析)

→ 「薬を始める前に生きていた期間」を無視しないように設定。 - 年齢・治療歴・画像所見・肺機能などを共変量で調整

→ 背景因子の差を補正。

Immortal time biasに関する解説はこちら→ Immortal time bias ってなあに?

どういう結果だったの?

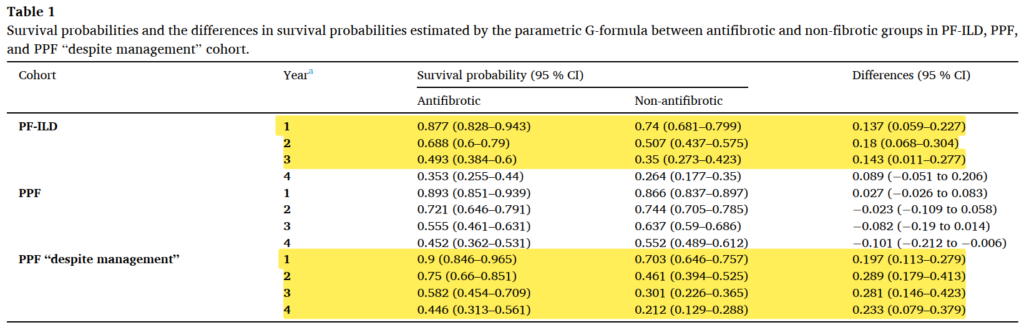

黄色ハイライト部分は、抗線維化薬を使用した群で、生存率が非使用群と比べて有意に改善したことを示しています。重要なのは、PPF単独の基準では改善効果が認められなかったという点です。

一方で、PF-ILD群やPPF+“despite management”群、すなわち「背景疾患に対する治療を十分に行ってもなお進行した患者群」に限って、抗線維化薬が有効であることが明らかになりました。

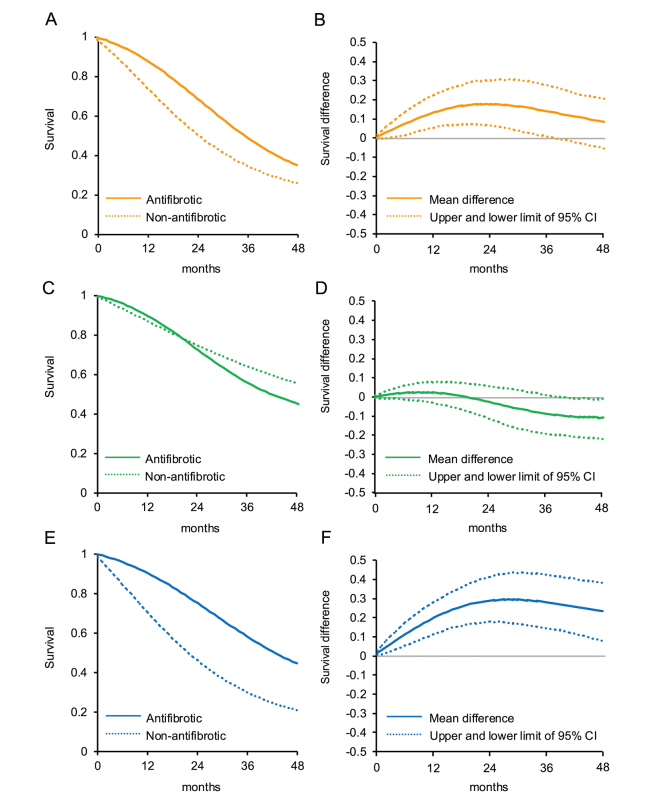

同論文のFig2です。ABがPF-ILD、CDがPPF単独、EFがPPF+despite managementです。

上記Table 1と同じ結果でした。

結果の解釈

この結果から分かることは、進行しているからといって全員に抗線維化薬を使えばよいわけではないということです。

- PPF全体は幅が広すぎて、抗炎症・免疫抑制治療で改善する患者も混ざってしまい、抗線維化薬の効果がぼやけてしまいます。

- 逆に、治療を尽くしても進行する(=despite management)患者に限定すると、抗線維化薬の恩恵がはっきり見えるんですね。

- PF-ILD(INBUILD基準)も同じで、こちらも「despite」を含んだ定義なので、やはり効果が出ました。

研究の限界としては、後ろ向き観察研究であり、治療選択のバイアスや施設差が完全には除けない点があります。それでも、複数の解析手法で一貫した結果が得られた点は信頼できるポイントですね。

臨床にどう活かす?

治療検討するとき、次のような流れで考えるとわかりやすいです。

- PF-ILD・PPFの基準を満たすか確認

- 治療が最適化されているか確認(ステロイド・免疫抑制剤・原因回避など)

- それでも進行している → “despite management”

→ この場合は抗線維化薬を導入する根拠になりそう。

たとえば、

- 膠原病関連ILDやNSIP、線維化性HPなどで、ステロイドや免疫抑制薬を「適切に」使い、原因回避なども行ったにもかかわらず進行してしまう場合 → 抗線維化薬の導入を考える段階です。

- 一方、PPFの基準は満たしているが、まだ標準治療が十分に行われていない場合 → まずは免疫抑制や原因回避といった既存の治療が最適化されているかを見直すことが優先されます。

この研究は、こうした実臨床での判断をしっかり後押ししてくれる内容ですね。。

PPFに関する関連記事「PPFとPF-ILDって何が違うのか?わかりにくいですね。」は<こちら>

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」や「サイドバー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。

また、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。