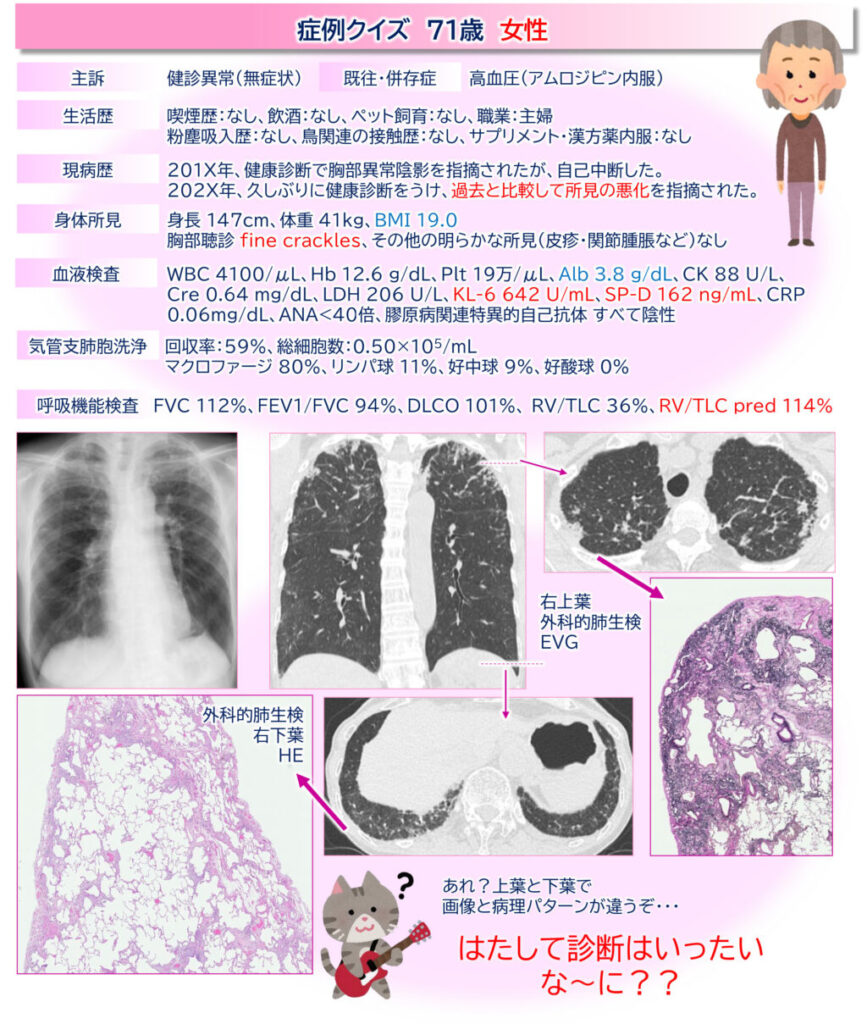

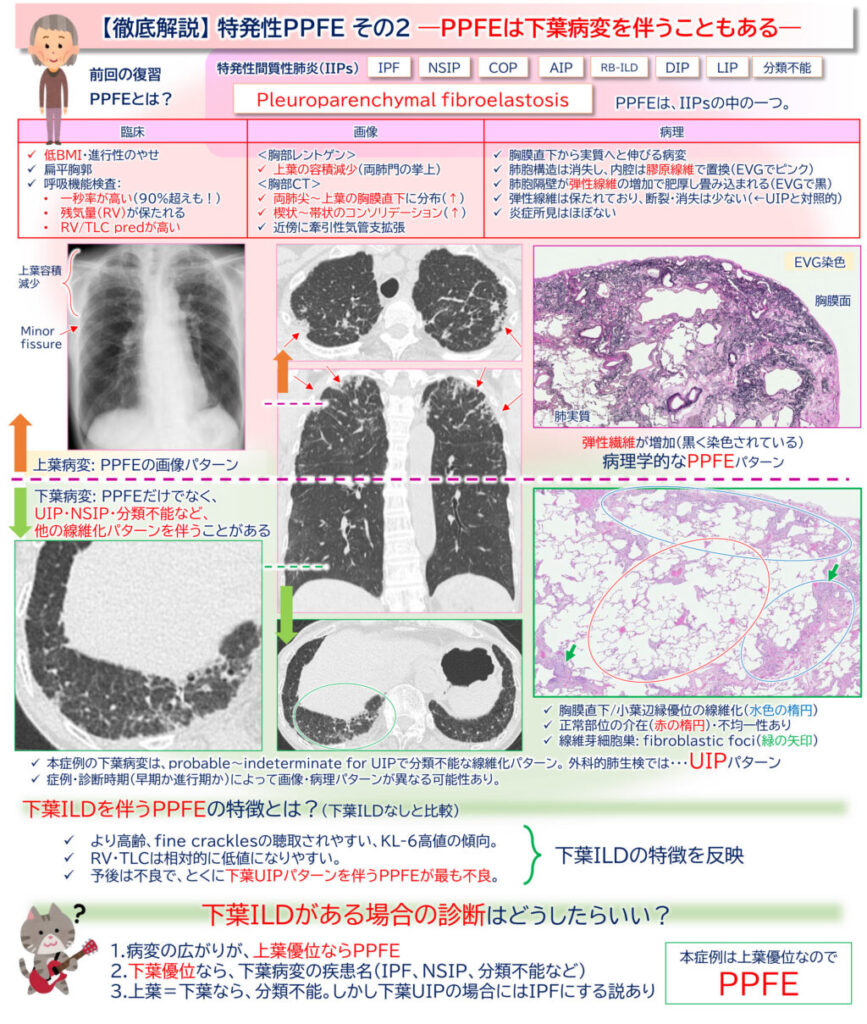

特発性Pleuroparenchymal Fibroelastosis(iPPFE)は、2013年のATS/ERS改訂により定義された稀な間質性肺疾患(ILD)で、診療の現場でも遭遇する機会が増えてきました。今回の記事では画像と病理所見、下葉病変の意義について解説します。

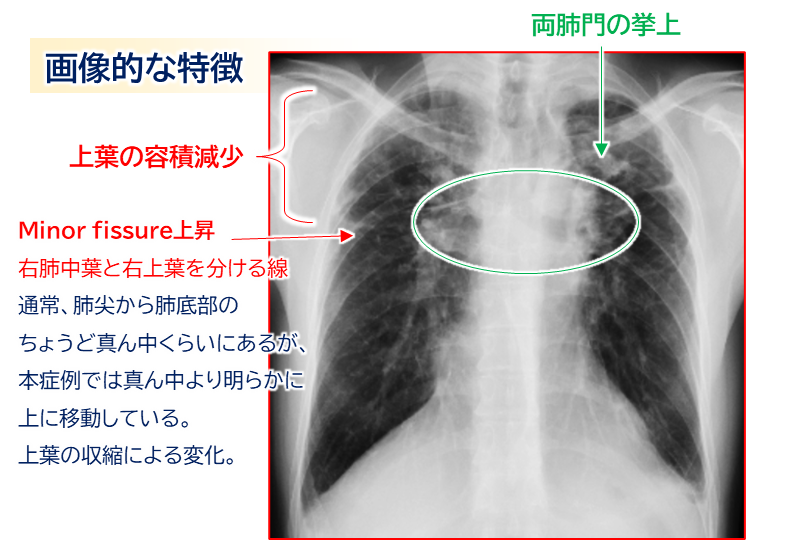

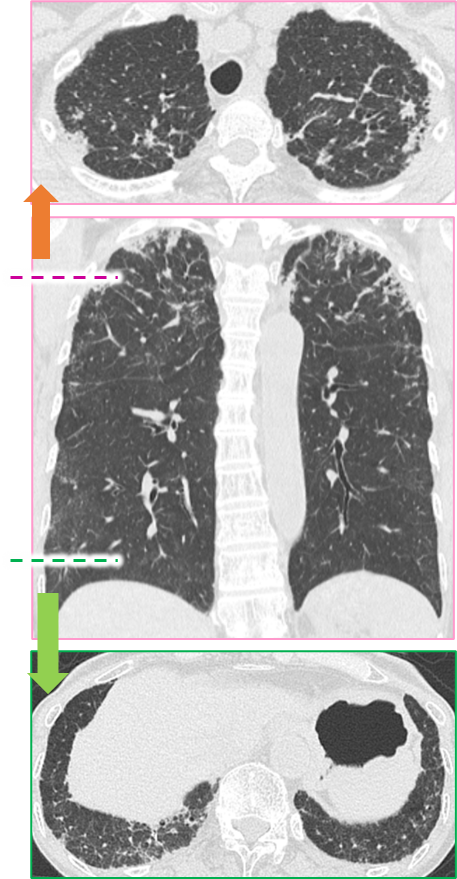

画像所見:楔状病変と上葉容積減少がカギ

iPPFEの診断において、画像所見は極めて重要です。

特に、上肺野に特徴的なCT所見があり、注意深く観察することで診断の手がかりが得られます。

また、上葉の容積減少を伴い、胸部X線では肺門やminor fissureの挙上として認識されます。

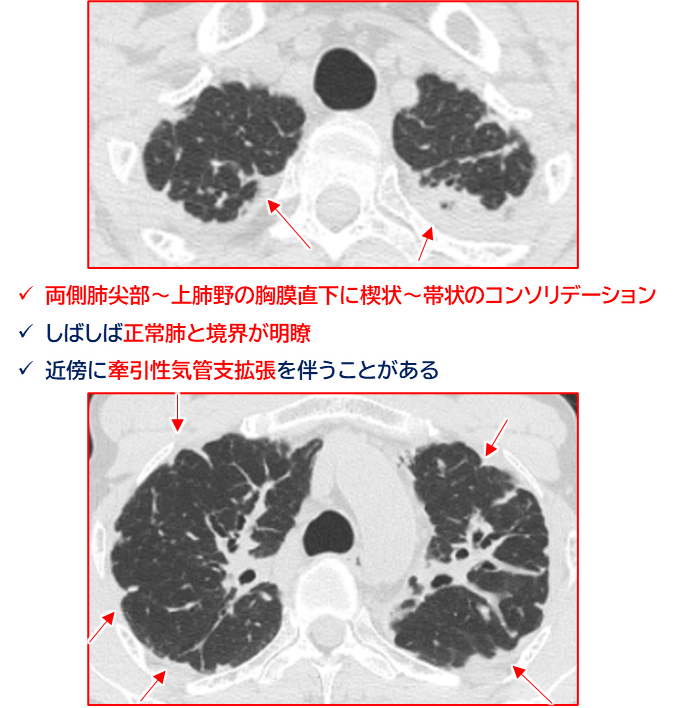

CTでの典型所見

- 両側肺尖部~上肺野の胸膜直下に楔状~帯状のコンソリデーション

- しばしば正常肺と境界が明瞭

- 近傍に索引性気腫や細気管支拡張を伴う

- 胸膜肥厚に見えるが、病変そのものは実質内

進展パターンと分類のポイント

PPFEの画像パターンは大きく2タイプに分けられます:

| タイプ | 説明 |

|---|---|

| 上葉限局型 | 上肺野のみの病変 |

| 下葉進展型 | 下肺野にも線維化(網状影など)が広がるタイプ → PPFE病変の進展か、あるいは別の線維化病変(例:UIPやNSIPパターン)の併存かを判断する必要あり |

PPFEと診断するためには、上葉の病変が明らかに優位であることが必要です。

上葉を主座とする線維化、容積減少、胸膜直下の特徴的変化が他部位に比べて顕著であることが前提となります。

一方で、下葉の線維化が広範囲かつ優位な場合は、たとえ上葉にPPFE様の変化があっても、

診断名としては下葉の病変(UIP、NSIPなど)が主体となる疾患名(例:IPFなど)を優先します。

⚠️ 診断のカギ:

- 明らかに上葉優位ならPPFEを主診断に。

- 下葉の病変が優位で上葉のPPFE病変が軽度であれば、むしろIPFやNSIPなど別の疾患の可能性を考慮する。

- 上下どちらが主病変か不明瞭な場合は「分類不能型」

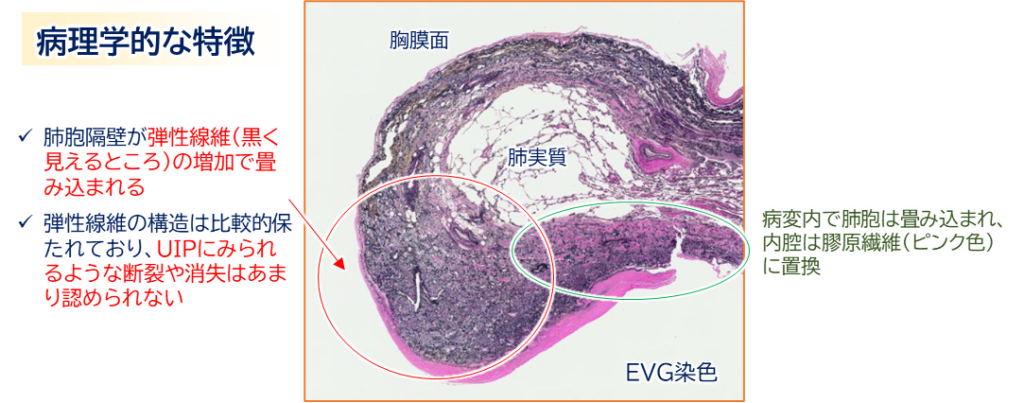

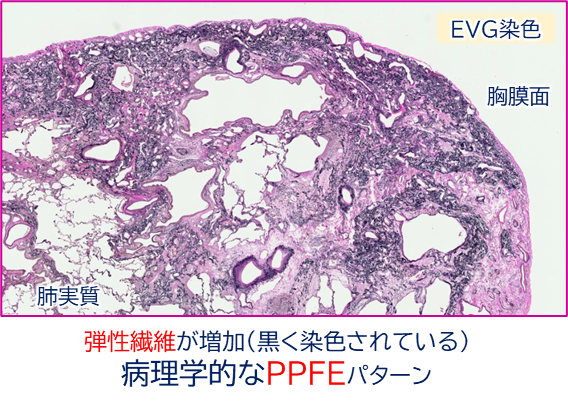

iPPFEの病理所見 ― 弾性線維がカギ!

iPPFEの診断で、病理組織所見は非常に特徴的です。

特に弾性線維の分布と構造変化に注目すると、他の疾患と見分けるヒントになります。

特徴的な病理像のポイント

- 胸膜直下から実質へと楔状に伸びる病変

- 通常、病変内には肺胞構造は認められず、膠原線維で置換(EVGではピンク色)されている

- EVG染色などで観察すると:

- 肺胞隔壁が弾性線維(EVGでは黒く見える)の増加で肥厚し畳み込まれる

- 弾性線維は保たれており、断裂・消失は少ない(←UIPとは対照的)

- 炎症はほぼ見られないが、杯中心を伴わないリンパ球の集簇が点在することも

- 線維化巣内に:

- 拡張した細気管支

- 拡張リンパ管→ 牽引性変化を反映すると考えられる

<重要>下葉病変がある場合の診断の考え方

前述のとおり、PPFEでは下葉にもILD病変がみられることがありますが、その解釈には慎重さが求められます。下葉の所見は概ね次の2通りに分かれます。

- 1)下葉にもPPFE様の所見が観察される場合

- 2)他の画像・病理パターンが観察される場合(UIP、NSIP、あるいは分類不能型パターンとして混在)

診断

- 1)の場合:下葉の画像や病理がPPFEで構成され、上葉優位の分布が明確なら、「PPFE」と診断。

- 2)の場合:上葉のPPFEが主体で、下葉病変が相対的に軽度であれば、「PPFE」と診断する可能性が高い。

- 2)で、下葉優位の所見を示す場合は、たとえ一部にPPFE様所見があっても、主体となるパターン(「UIP」「NSIP」「分類不能型IIP」など)に基づき診断名を付す。

下葉ILDを伴うPPFEの特徴とは?

- 下葉ILD合併群は、より高齢、fine cracklesの聴取頻度が高い、KL-6高値の傾向。

- RV・TLCは相対的に低値になりやすい。

- 予後は不良で、とくに下葉UIPパターンを伴うPPFEが最も不良。

- 画像上は上葉優位のPPFEに見えても、下葉病変が機能と予後、治療に与える影響は大きい。

比較表:下葉ILDを伴うPPFE vs 伴わないPPFE

| 項目 | 下葉ILDあり | 下葉ILDなし |

|---|---|---|

| 年齢 | 高齢が多い | 相対的に若い/多様 |

| fine crackles | 聴取されやすい | 少ない/軽度 |

| KL-6 | 高値になりやすい | 正常〜軽度上昇 |

| RVとTLC | 下葉ILDなしと比較して低値 | 保たれることが多い |

| 予後 | 不良(特に下葉UIP併存で最不良) | 下葉ILDある群と比較して相対的に良好 |

Kono M, et al. Clinical significance of lower-lobe interstitial lung disease on high-resolution computed tomography in patients with idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis. Respir Med 2019.

まとめ

- iPPFEの画像所見のカギは、両側上葉の楔状~帯状の線維化+容積減少+胸膜直下病変

- PPFEと診断するには「上葉優位」が絶対条件

- 上葉が主であれば、たとえ下葉にも病変があってもPPFEと診断可能

- 逆に下葉が優位でUIP/NSIPパターン主体なら、IPFやNSIPなど別の診断名を考慮

- 病理所見では、弾性線維の増生(EVGで黒く染まる)が重要な手がかり

- 病理だけでの診断は困難 → 画像+臨床+病理の統合評価が必須

- 診断名は、病理のパターン+解剖学的な分布+画像の主座で決定

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。