特発性Pleuroparenchymal Fibroelastosis(iPPFE)は、2013年のATS/ERS改訂により定義された稀な間質性肺疾患(ILD)で、診療の現場でも遭遇する機会が増えてきました。今回の記事では診断と二次性PPFEについて解説します。

iPPFEの診断 ― 病理よりも“臨床力”が問われる!

iPPFEは、病理学的に定義可能な疾患ではありますが、現実の臨床現場では病理診断が難しいケースがほとんどです。

そもそも生検しにくい?できない?

- 病理所見(弾性線維の集簇や胸膜直下の線維化など)は診断に有用

- しかし実際には…

- 生検の多くは上葉病変がターゲット

- PPFEの上葉病変の外科的生検は高リスク(気胸、それも難治性)

- 高齢・低栄養などで侵襲的手技自体が困難

👉 つまり、病理検体を採取しづらい・採取できないケースがおおいので、臨床診断が前提になることが多いです。

国際的な診断基準は未確立だが…

IIPsにおいて国際的な診断基準が確立しているのはIPFのみです。

そして、現時点では、PPFEの国際的な診断基準は存在していません。

しかし日本では、実臨床向けの診断基準がすでに提案され、活用されています。

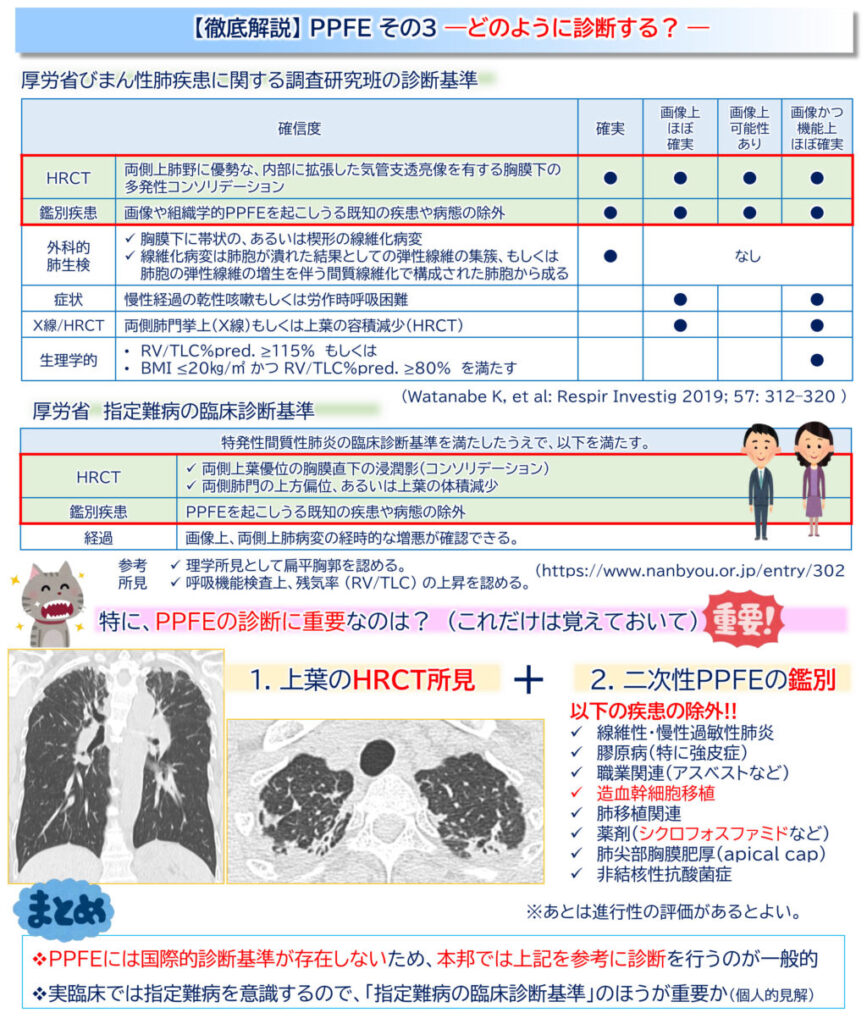

iPPFEの診断基準(厚労省びまん性肺疾患に関する調査研究班の診断基準)

外科的肺生検のある場合

definite iPPFE

- HRCT:

両側上肺野に優勢な、内部に拡張した気管支透亮像を有する胸膜下の多発性コンソリデーション - 外科的肺生検:

胸膜下に帯状の、あるいは楔形の線維化病変。

線維化病変は肺胞が潰れた結果としての弾性線維の集簇、もしくは肺胞の弾性線維の増生を伴う間質線維化で構成された肺胞から成る - 画像あるいは組織学的PPFEパターンを有する以下の既知の疾患や病態を否定できる:

慢性過敏性肺炎、膠原病、職業関連疾患、造血幹細胞移植や肺移植関連肺疾患

上記3者が満たされれば、確実(definite iPPFE)と診断される。

上葉以外、下葉に線維化病変がある場合、臨床・放射線・病理医の合議による最終診断が必要

外科的肺生検のない場合

radiologically probable iPPFE

- 慢性経過の乾性咳嗽もしくは労作時呼吸困難

- HRCT:

両側上肺野に優勢な、内部に拡張した気管支透亮像を有する胸膜下の多発性コンソリデーション - 胸部X線写真:両側肺門挙上もしくはHRCT:上葉の容積減少

- 画像あるいは組織学的PPFEパターンを有する以下の既知の疾患や病態を否定できる:

慢性過敏性肺炎、膠原病、職業関連疾患、造血幹細胞移植や肺移植関連肺疾患

1〜4の全てを満たせば、iPPFEは画像上ほぼ確実(radiologically probable iPPFE)と診断される

radiologically possible iPPFE

- HRCT:

両側上肺野に優勢な、内部に拡張した気管支透亮像を有する胸膜下の多発性コンソリデーション - 画像あるいは組織学的PPFEパターンを有する以下の既知の疾患や病態を否定できる:

慢性過敏性肺炎、膠原病、職業関連疾患、造血幹細胞移植や肺移植関連肺疾患

1、2と、が満たされれば画像上iPPFEの可能性がある(radiologically possible iPPFE)と診断される

(Apical capや初期の限局的な時期の所見も含まれる)

radiologically and physiologically probable iPPFE

- 慢性経過の乾性咳嗽もしくは労作時呼吸困難

- HRCT:

両側上肺野に優勢な、内部に拡張した気管支透亮像を有する胸膜下の多発性コンソリデーション - 胸部X線写真:両側肺門挙上もしくはHRCT:上葉の容積減少

- 画像あるいは組織学的PPFEパターンを有する以下の既知の疾患や病態を否定できる:

慢性過敏性肺炎、膠原病、職業関連疾患、造血幹細胞移植や肺移植関連肺疾患 - RV/TLC%pred. ≥115%

- BMI ≤20㎏/㎡ かつ RV/TLC%pred. ≥80%

1、2、3、4かつ、5もしくは6が満たされれば、画像かつ機能上ほぼ確実(radiologically and physiologically probable iPPFE)と診断される

(Watanabe K, et al: Respir Investig 2019; 57: 312–320 )

「びまん性肺疾患に関する調査研究班」による指定難病申請の診断基準

この診断基準で注目すべきポイントは、病変が“時間とともに進行しているかどうか”――すなわち「画像上の経時的な増悪」が診断の鍵とされているところです。

1.主要項目

① 特発間質性肺炎(IIPs)の「Probable(臨床診断群)」の診断基準を満たす。

② 胸部高分解能CT(HRCT)所見として、以下の2項目を認める。

1.両側上葉優位の胸膜直下の浸潤影(コンソリデーション)

2.両側肺門の上方偏位、あるいは上葉の体積減少

③ 画像上、両側上肺病変の経時的な増悪が確認できる。

2.鑑別診断

造血幹細胞移植、肺移植、膠原病、薬剤などによる2次性PPFEや、画像的に類似した所見を呈する肺尖部胸膜肥厚(apical cap)、抗酸菌や真菌などの感染症。

3.診断のカテゴリー

2.の鑑別診断を除外した上で、

- 確実:主要項目の①と②と③のすべてを満たすもの。

- 疑い:主要項目の①と②を満たすもの。

4.参考事項

- 理学所見として扁平胸郭を認める。

- 呼吸機能検査上、残気率(RV/TLC)の上昇を認める。

iPPFEの鑑別診断と“二次性PPFE”

iPPFEは、原因不明の特発性間質性肺炎(IIPs)の一型とされています。

一方で、PPFE様の画像所見が他のILDに合併することや、他疾患に続発する形でみられる二次性PPFEの存在も報告されています。

最重要の鑑別疾患:IPFとの違いをどう見極めるか?

iPPFEとIPF(特発性肺線維症)は、病理像や画像所見が同一患者に併存することもあるため、鑑別が難しいケースが少なくありません。

✅押さえておきたいポイント:

- IPFでも肺尖部にPPFE様の線維化が見られることはよくあり、珍しくない

- そのため、下葉優位のUIPパターンが明確な場合は、臨床的にはIPFと診断されるのが一般的

👉 一方で、iPPFEであっても下葉にUIPパターンが併存するケースもあり、両者は連続的なスペクトラム上に存在する疾患概念と捉えられます。

そのため、診断の方向性としては:

- 画像的に上葉優位の病変が明らかであれば、PPFEの診断が支持される

- 下葉優位でUIPが主体なら、IPFと診断される

“apical cap”との関係

apical capは、組織像がPPFEと非常によく似ています。

しかし、その臨床的な意味合いは大きく異なります。

apical capの特徴:

- 無症候性で、進行しないことが多い

- 現時点では「病理学的所見」であり、臨床疾患名としては用いられません

- 通常、肺尖部から1〜3cm以内に限局

- CT所見では、網状影や牽引性気管支拡張といった明らかな線維化所見は乏しい

ただし注意:

apical capのように見えても、実は早期のPPFEである可能性は否定できません。

特に以下のような場合には、iPPFEの可能性も視野に入れる必要があります。

- 病変が時間経過で進行している

- 肺尖部以外にも線維化が拡大してきている

- 呼吸機能に影響が現れてきている

“二次性PPFE”にも注意!

iPPFEのような病変は、他の基礎疾患や治療歴を背景に発症することがあることがわかってきました。

代表的な背景疾患・状況:

- 造血幹細胞移植・骨髄移植後

- 肺移植後の移植肺にも発症例あり

- 抗がん剤(シクロホスファミドなど)使用歴

- 石綿曝露(アスベスト)

- 病理解剖でUIPと同頻度でPPFEパターンが見られるとの報告も

その他、PPFE様画像を呈する疾患

以下の疾患でも、PPFEに似た画像パターンを示すことがあるため注意:

| 疾患 | 備考 |

|---|---|

| 線維性過敏性肺炎 | 上葉優位な線維化を呈することあり |

| 関節リウマチ・強皮症 | 膠原病関連間質性肺炎でPPFE様の変化 |

| 肺MAC症 | 非結核性抗酸菌による慢性炎症によって線維化進展 |

🧠Tips:「PPFE=特発性」と思い込みすぎず、背景疾患・曝露歴・治療歴も必ず確認する癖をつけましょう。

まとめ:iPPFE診断に必要なのは“臨床力”!

iPPFEは、病理学的に定義された疾患でありながら、実際の診療では「病理で診断できない」ケースが非常に多いという特徴があります。

生検が難しい・できない場面も多く、だからこそ画像や身体所見、病歴などを総合的に読み解く“臨床力”が何より重要になってきます。

さらに、iPPFEは必ずしも「特発性」とは限らず、薬剤や基礎疾患、移植後などに続発する“二次性PPFE”の可能性もあり、背景因子の見落としは禁物。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面下の「メニュー」「検索」「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。