Safety of transbronchial lung cryobiopsy compared to transbronchial forceps biopsy in patients with diffuse lung disease: An observational study using a national database in Japan. Awano N, Jo T, Izumo T, Urushiyama H, Matsui H, Fushimi K, Watanabe H, Yasunaga H. Respir Investig. 2024 Sep;62(5):844-849.

日本赤十字社医療センターからの報告です。

この施設からは、実臨床に基づく論文が数多く発表されており、私は常に注目しています。

- 間質性肺疾患(ILD)は、疾患ごとに治療や予後が異なるため、正確な診断が不可欠です。診断のために、肺組織の病理評価が重要視されています。

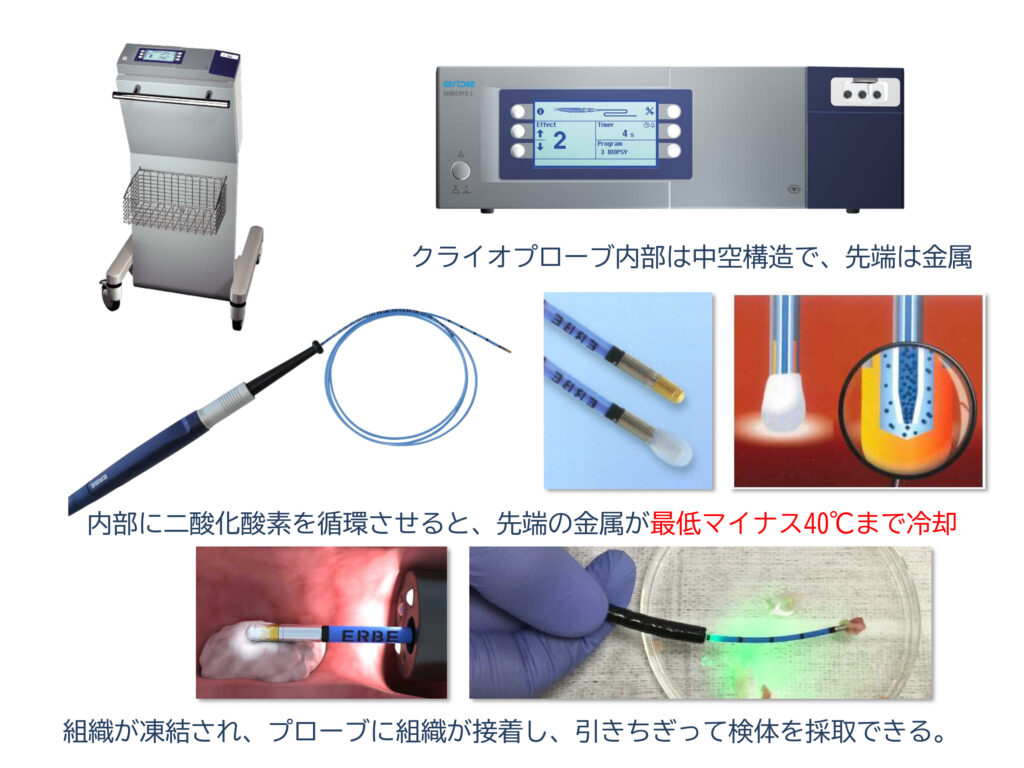

- 近年、新しい診断技術として注目されている「経気管支肺クライオバイオプシー(TBLC)」は、クライオプローブを用いて組織を凍結・採取する方法です。

- このプローブの先端は−40℃まで冷却され、凍結された組織が接着し、そのまま引き離すことで検体を採取します。例えるなら、冷えた氷や金属に唇がくっつき、それを無理に剥がした時のような状況を想像してみてください(痛そうですね)。

- 日本ではTBLCが2017年から導入され、2020年には保険適用されました。

- TBLCは、組織を凍結してそのまま損傷させずに採取できるため、組織の挫滅が多い従来の経気管支鉗子バイオプシー(TBFB)に比べて、より高品質な肺組織を得られるとされています。

- 一方で、気胸や出血といったリスクが報告されており、施行時には慎重なリスク管理が求められます。我々の施設でも、TBLC施行時にはこうした合併症に細心の注意を払っています。

- では、TBLCは本当に安全なのでしょうか?

- 過去の小規模な研究では安全性が報告されていますが、大規模なリアルワールドデータではどうでしょうか?

- 今回、日本全国のDPCデータベースを用いた大規模研究で、TBLCと従来のTBFBの安全性が比較されました。その結果が、私たちの臨床にどのような示唆を与えるのか、一緒に見ていきましょう。

背景

- 経気管支肺クライオバイオプシー(TBLC)は、経気管支鉗子バイオプシー(TBFB)と比較して高品質で大きな肺組織を採取可能であり、びまん性肺疾患(DLD)の診断に有用である。

- 本研究の目的は、日本の全国データベースを用いて、DLD患者におけるTBLCの安全性をTBFBと比較して評価することである。

方法

- 本研究では、2020年4月1日から2022年3月31日までの日本のDPCデータベースを用いてデータを後ろ向きに収集した。

- 対象患者(9,673名)は、TBFBを受けた群(TBFB群、8,742名)とTBLCを受けた群(TBLC群、931名)に分けられた。

- 両群間の結果を比較するために、傾向スコアを用いた安定化逆確率重み付け(IPTW)を適用した。

- 主要アウトカムは入院中死亡率であり、副次的アウトカムは28日死亡率、合併症(人工呼吸管理、気胸、出血)、および気管支鏡後の入院期間であった。

傾向スコアを用いた安定化逆確率重み付け(IPTW)の記事は <こちら>

結果

- 粗死亡率はTBFB群で3.2%、TBLC群で0.9%であった。

- IPTW分析では、両群間に入院中死亡率の有意差は認められなかった(TBLC群のオッズ比0.73、95%信頼区間0.34–1.60、p = 0.44)。

- また、副次的アウトカムにも有意差は認められなかった。

結論と意義

- DLD患者におけるTBLCは、TBFBと同程度の死亡率および合併症率だった。

- この研究は、日本のDPCデータベースを活用して、TBLCの安全性を従来のTBFBと比較する観察研究です。

- 解析には、傾向スコアを使用したIPTWが導入され、患者背景の差を調整することで群間比較の信頼性を高めています。詳しくは以前の記事で説明しているので、<こちら>をご覧ください。この方法により、統計的にバランスの取れた結果が得られるよう設計されています。

- 主要アウトカムは入院中死亡率、副次アウトカムとして28日死亡率や合併症、入院期間が評価されており、臨床的に重要な指標が網羅されています。

- 研究デザインは後ろ向きですが、大規模データを使用しており、日常臨床におけるTBLCの安全性を評価する上で非常に参考になります。

- 結果、TBLCはTBFBと同等の安全性を持ち、気胸や出血といった主要なリスクにも大きな差がないことが確認されました。

- ただし、このデータはリアルワールドでの実臨床を反映しているものの、TBLCの手技や生検された組織の個数が標準化されていない点に注意が必要です。

- そのため、両群のリスクが同等であるという結果は、必ずしも手技そのものの違いを完全に反映しているわけではなく、TBLCでは「出血を防ぐ」や「気胸を起こさない」といった慎重な施行や、生検個数の制限が影響している可能性があります。

- この点を踏まえると、標準化された条件下での大規模な解析が必要といえるでしょう。

- とはいえ、リアルワールドにおいて、TBLCは高品質な肺組織を採取し、診断の精度を向上させるだけでなく、入院期間や管理負担を増やすこともないことが示されています。

- 今後は、より詳細な患者背景や外来診療におけるデータを加えたさらなる研究が求められますが、現時点ではTBLCは安全かつ有用な選択肢として、多くの呼吸器内科医が導入を検討する価値のある手技であるといえるでしょう。

<スマートフォンをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面左上の「メニュー」からジャンルを選択してお楽しみいただけます。

また、画面右下の「サイドバー」を使って、気になる話題を検索することもできますので、ぜひご活用ください。

<PCをご利用の皆さまへ>

他の記事をご覧になりたい場合は、画面上部のメニューバーや画面右側のサイドバーをご利用いただき、気になる話題をお探しください。